井戸尻考古館所蔵重要文化財

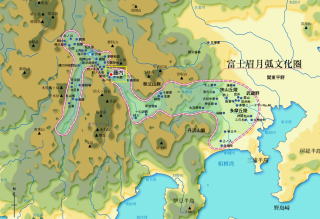

富士眉月弧文化圏

凡そ、5000年~4000年前のこの時代、同じような居住に住み、同じ石器でもって雑穀農耕を営み、同じ土器を使い、世界観と神話伝承を共有し、言葉と風俗習慣を同じくする民族文化は、中部高地から西南関東に広がっていた。

甲府盆地を中心として東と西に両の眉を連ねたような地帯をなしている。富士はその左眼に見立てられ、右眼には諏訪湖が当てられる。そのころ、諏訪湖は汚れなき大地の瞳。富士もそのころ、概ね今日の姿に近い山容を整え、断続的な噴火活動を繰り返していたという。

月は西に生じ、日は東に出づ。日月の起源神話では、左眼が日、右眼が月。そして火気の精なるものが日、水気の精なるものが月であった。富士と諏訪湖は、このような理にもかなっている。

そこで、この地帯を富士眉月弧と名づけることが出来るだろう。その中心は甲府盆地の東西、即ち、笛吹川左岸一帯と八ヶ岳の南麓であり、この文化を井戸尻文化と総称することも出来る。

|

|

![]() ① 双眼深鉢(そうがんふかばち)

① 双眼深鉢(そうがんふかばち)

| 形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内中央墓群。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前。所有者:富士見教育委員会・重要文化財 |

解説

一対の円環を左右から立体的に合わせた造形は、異様に大きな眼である。同時期の蛙や神像の眼に同様な表現が見られる。四方の眼のうち一つが特別なつくりとなっている。

普通この種の造形は、真上から見ると手の平を合わせてすぼめたような中空の菱面体をなす。右眼の裏側は塞がれているが、左眼の裏側にはやはり環形の孔が空けられ、それと右眼とは平行にずれた位置関係にある。又、右眼の裏側にはジグザグ文様がつけられ、正面から見るとその一部が角若しくは冠のように突出している。

ぽっかりと大きな空洞をなすからには、これは目玉が宿るべき穴、即ち、眼窩を表したものに違いない。

そこで思い当たるのは、目が日と月に化したという神話である。古事記ではイザナギの左の目から日神アマテラスが、右の目から月神ツクヨミが出現する。同様な神話は汎世界的に見られる。古代人にとって目玉と日月とは一体の関係を有するものだった。

暗く塞がれた右眼は光を失った暗い月を、反対に明るく透けた左眼は光に満ちた望月、ひいては太陽を表徴し、その眼窩は、月が暗闇の三日間の休息を得る晦の洞窟であろう。

![]() ② 半人半蛙文有孔鍔付土器(はんじんはんあもんゆうこうつばつきどき)

② 半人半蛙文有孔鍔付土器(はんじんはんあもんゆうこうつばつきどき)

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内中央墓群。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

蛙とも人ともつかぬ半人半蛙の精霊像は、月の神格に属している。大きく振り上げた両腕は三日月を暗示し、その手首のあたりから分かれて下方内側に巻く別な両腕は、月の生長と減殺の軌跡を表すものだろう。光りはじめる月は西の夕方から発し、東へ移りながら弦の傾きを左へ回転させてゆく。その軌跡は、東つまり左方へのびて蕨手状に左へ巻く。左の腕である。満月を過ぎて光り終える有明の月は西空から発し、東へ移りながら弦の向きを左へ回転させてゆき、東の空で「後の三日月」となって消える。その軌跡をたどれば、蕨手が左巻きに開放して左方へ伸びる。右の腕である。この場合、凸線と幅広な帯の組み合わせは、光りの増減に対応していると見られる。すると、二分された背中も上弦と下弦の二つの月相を示すものだろう。右半分が南の夕空で光りはじめる上弦の月のかたち、左半分が有り明の南の空で光り終える下弦の月のかたちである。半対面は、双環の眼と円環の胴体とからなる大柄な蛙の図像。それを下手から抱くような文様が両腕であることは、半人半蛙像のそれと比べれば自ずと明らかであり、その両腕が蕨手状に巻くことの意味も同様である。

蛙は暗い月の、腕は三日月の表徴であるから、これらはヨーロッパで言うところの「新しい月の腕のなかの古い月」の字義どおりの表現である。ちなみに外径18cm、内径9cmの均一な正円の様は、同じ頃中国で流行した円板形玉器を思わしめる。後に環と壁と呼ばれるそれらも、日月の表徴物であった。

今、この玉器の図像の全てを解き明かすには至らないが、太陰的な世界観の表徴において、この作品は源泉をなす。

![]() ③ 乳房状口縁大深鉢(ちぶさじょうこうえんおおくかばち)

③ 乳房状口縁大深鉢(ちぶさじょうこうえんおおくかばち)

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内中央墓群。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

乳房のような半球形の膨らみが口縁に連なる。それは縦の平行線で覆われ、内側は洞穴のように凹んでいる。こうした造形をもつ土器は主として八ヶ岳西麓・松本平・上伊那地方に分布し、胴部下半にみづち文を配した作や大型品が少なくない。膨らみの数は様々で、5から15まで知られる。月に関する別な図像では、こうした縦線が光の隠された状態、暗闇を表徴している。又、別な図像において、これに類する小穴や凹みが眼窩であり、眼球即ち光源(月ないし日)の宿るところであることが証される。それゆえ、こうした半球形の空洞も天体の潜むところだとみなされる。

古代中国をはじめ太平洋周縁の諸民族の神話伝説によれば、その昔は太陽が、又、月が幾つも照っており、それらを射落としたり退治したという。我が国でも似た話が伝えられている。古代中国では十個の太陽を十干の名で呼び、十二個の月に十二支の名を付けた。

幾つもの月或いは日の宿舎とみなされるこの造形は、そうした神話観念の所産であろう。

![]() ④ 菱形蛙文系大深鉢(ひしがたかえるもんけいおおふかばち)

④ 菱形蛙文系大深鉢(ひしがたかえるもんけいおおふかばち)

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内中央墓群。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

輪積み痕をとどめるみづち文系の器面。それを四分割して、一対づつのモチーフが大柄な隆帯で描かれる。菱形の右半分のような図形は、菱形の蛙文の前肢と後肢である。それに鋭角的に折れ曲がる蕨手文が交差する。対する面も、これに準ずる。この曲折する蕨手文は双眼深鉢の造形の後ろ側に見られるもので、月の運行の軌跡に属する。別の一対は、上下にそれぞれ幼虫状の文様、中段に弓形の図形を描く、上下に対する弓形は、蛙の前肢と後肢が、それぞれ関節のところで接触している様だと見られる。

![]() ⑤ みづち文深鉢(みづちもんふかはち)

⑤ みづち文深鉢(みづちもんふかはち)

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内中央墓群。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

なにか正体のしれない、一対の怪異な水棲動物。この種の動物文がつく土器は総じて単純な器形で、これの居る下半部は土器を作った時の輪積み痕が残されている。それがいかにも水界らしい雰囲気をかもす。山椒魚とか魚類、または龍の属と見られる。ともかく、そうした要素が混合した想像的な水棲動物には違いないので、古語で「みづち」と称するのが似合う。 一方、土器の上半は画然と異なる。大抵は縄文地、または素文で、凹んだ眼すなわち、眼窩が印されたりしている。従って、そこは日月の宿るべきころ、天の領域であることが知られる。

そして境界の直下には、動物の背に連らなって楕円形の文様がおかれることが多い。この種の土器図像は、天地の始まりや洪水の神話に由来すると考えられる。 西南中国の少数民族に伝えられる創世神話では、巨大な魚や亀が大地を支えているという。古代中国の神話伝説の鯀は息壌(いきづくつち)という増殖する土くれを天帝のもとから盗み、子の禹はそれを用いて洪水を治める。その鯀、禹の原像は水棲動物だと目されている。大地の素となる土くれが原初の海底からもたらされるという神話は、太平洋沿岸に広く分布する。

楕円形の文様は、そのような生まれたばかりの推さない大地を表したものだろう。この種の動物文は、頭の表現が必ずしも明確でなく、中には環状文や蛙文系の肢跡、三本指などの混合した例が少なくない。この時代の太陰的な世界観において、水は月に属している。それ故、原初の海ないし水界の主もまた月の動物だと観念されていたに違いない。

![]() ⑫ 区画文筒形土器(くかくもんつつがたどき)

⑫ 区画文筒形土器(くかくもんつつがたどき)

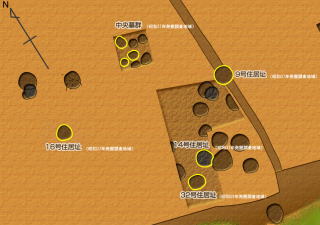

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内14号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)所有者:小平辰夫(富士見町指定有形文化財)

解説

32号住居址にも同様な作品があって、一部を除きよく似ている。こちらは五面区画。すらりとした器身、流麗繊細な施文、明るく器慮と三拍子そろい、この種の土器で右に並ぶものはない。 蛙の胴体に由来する菱形モチーフの中央に表された小さな環文は、光源を表す。蕨手文は月の運行の軌跡に属する。半月形のモチーフもまた、上弦と下弦の月を暗示する。そして全面が細い線で覆われているのは、光りが閉ざされている状態を表徴している。

![]() ⑬ 双眼五重深鉢(そうがんごじゅうふかばち)

⑬ 双眼五重深鉢(そうがんごじゅうふかばち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内14号住居跡。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:小平辰夫(富士見町指定有形文化財)

解説

五段に重層する器形、絵文字風の文様、重厚な器慮の色。これまた土器造形の頂点を極めた作品である。

四方に配された双環の突起は、眼である。そのうちの一つが特別な作り方だが、欠けており、推定復元された。その下手の菱形は蛙の胴体であり、後肢が十字形に合わせる。下から三段目までは文様が四単位だが、四段目は異なった文様が七つで、うち二つは連続する。今、これらの文様の全てについては来歴を明らかにすることは出来ないが、基本的には皆、月の満ち欠けに属するものと考えられる。それらが四単位であるのは冬至・夏至・春分・秋分の二至二分点と東西南北の方位、四つの季節を表徹するだろう。そして、七つの文様は、太陽と満月の相反する運行が冬至から出発して夏至に至り、再び戻ってくる道程を一ヶ月づつ括った日月の七つ軌道、即ち、古代中国で言う「七舎」の観念を表明するものと推察される。