井戸尻考古館所蔵・重要文化財

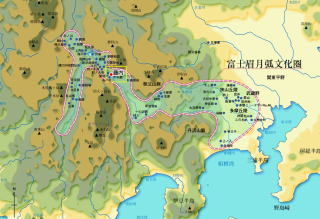

富士眉月弧文化圏

凡そ、5000年~4000年前のこの時代、同じような居住に住み、同じ石器でもって雑穀農耕を営み、同じ土器を使い、世界観と神話伝承を共有し、言葉と風俗習慣を同じくする民族文化は、中部高地から西南関東に広がっていた。

甲府盆地を中心として東と西に両の眉を連ねたような地帯をなしている。富士はその左眼に見立てられ、右眼には諏訪湖が当てられる。そのころ、諏訪湖は汚れなき大地の瞳。富士もそのころ、概ね今日の姿に近い山容を整え、断続的な噴火活動を繰り返していたという。

月は西に生じ、日は東に出づ。日月の起源神話では、左眼が日、右眼が月。そして火気の精なるものが日、水気の精なるものが月であった。富士と諏訪湖は、このような理にもかなっている。

そこで、この地帯を富士眉月弧と名づけることが出来るだろう。その中心は甲府盆地の東西、即ち、笛吹川左岸一帯と八ヶ岳の南麓であり、この文化を井戸尻文化と総称することも出来る。

|

|

![]() ⑥ 蛇文蒸器(じゃもんむしき)

⑥ 蛇文蒸器(じゃもんむしき)

形式:井戸尻Ⅰ式。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

腰のくびれたサナを設けて使用したと考えられる蒸し器。器体の半周は復原である。双環の眼の下の円環文は、蛙の胴体である。肩部には、三角頭の蝮と思しき蛇がくねる。

腰の文様はこの器種に通有的なもので、三日月形は腕、その中の縦線は光が隠された状態を暗示する。即ち、古い月を抱いた新しい月の表現である。

![]() ⑦ 蛇文壷(じゃもんつぼ)

⑦ 蛇文壷(じゃもんつぼ)

形式:井戸尻Ⅰ式。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

この壷で醸された酒は、月にある不死の水とみなされていただろう。 沖縄の宮古島に伝わる話。その昔、お月様とお天道様が人間に長命の薬を与えようと、片方に変若水、もう一方に死水の入った桶をアカリヤザガマという者に担がせ、使いに降ろした。ところが一匹の大蛇が現れ、人間に与えるはずの変若水を浴びてしまった。仕方なくアカリヤザガマは死水の方を人間に浴びせた。このときから人は死んで行かねばならないようになったが、蛇は終始脱皮し、生まれ変わって長生きしている。万葉集に「天橋も 長くもがも 高山も 高くもがも月よみの持たる変若水 い取り来て 君に奉りて 変若得しむもの」と詠まれている。月・水・不死・蛇もまた分かちがたく結びついて、この時代の太陰的な世界観を織り成している。

![]() ⑧ 両耳椀(りょうみみわん)

⑧ 両耳椀(りょうみみわん)

形式:井戸尻Ⅰ式。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4500年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

器体を顔にみたてると、左右の耳にあたるところに把手状の造形があるので、こう呼ぶ。その造形は一種の双環であり、眼である。

口唇は水平に内側へせり出す。同じ9号址の眼を戴く神像文系深鉢の場合と同様に、真上からみると、口唇の円環を胴体とする双頭の蛙になっている。この椀の用途は不明だが、酒壷の類には同様な造形をもつ例があり、蛙の背即ち土器の口が朔の月にみたてられ、その中の酒が月の不老不死の水とみなされている。したがって、この椀にも、月に属する不死の妙薬が容れられたものと類推される。

![]() ⑨ 神像文系深鉢(しんぞうもんけいふかばち)

⑨ 神像文系深鉢(しんぞうもんけいふかばち)

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4500年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

32号址の片目を戴く土器と全く同系統の土器。こちらの方が一形式新しいが、造形の意味ははっきり受け継がれている。

![]() ⑩ 菱形蛙文深鉢(ひじがたかえるもんふかばち)

⑩ 菱形蛙文深鉢(ひじがたかえるもんふかばち)

形式:井戸尻Ⅰ号。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4500年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

一対の菱形のモチーフ。それを二分する隆線は口唇まで達する。別な土器図像で、蛙の胴体が菱形で表された例がある。それ故ここでは、一対の蛙が基本である。その前肢と後肢は、それぞれ関節のところで接触し合って左右へ延び、反対側の蛙のそれに連なっている。

それら三日月にたわむ前肢の内側には文様がつけられ、左前肢に抱かれるように小さな環文がある。他の様々な土器図像からして、こうした前肢の形はそのまま三日月の光を表し、その内側は古い月、中央の環文は光源に見立てられているのである。

![]() ⑪ 眼を戴く神像文系深鉢(めをいただくしんぞうもんけいふかばち)

⑪ 眼を戴く神像文系深鉢(めをいただくしんぞうもんけいふかばち)

形式:井戸尻Ⅰ号。遺構名:藤内9号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4500年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

口唇が水平に近く内側に折れ、左右に一対の小環を従えた中空の造形は、同時代の人面深鉢や双眼深鉢のつくりと同じである。山形のそれには、前後左右に円孔が設けられている。双眼の造形と同じく、月と日の籠もるところであろう。その頂きには、蛇の頭が表されている。

一対の小環は、真上から見て、土器の口唇の円環を胴体とする蛙の両眼となっている。それが刻み眼を伴うところは、32号住居址の蛙文鉢の蛙の眼と同様である。山形の造形の下手、二分された逆三角形の形は、神像筒形土器の神像の背に由来するだろう。さらにはその下は、蛇頭形がつきあげる。次に、反対側。口唇には菱形が陰刻されている。その直下に、大きな鈎形の隆帯が垂れ下がる。全体としてそれは、先の神像の右腕と同じ形であり、上半分の表現は神像の腕に由来する。途中の瘤も又神像の腕の関節に由来する。

一方又別な土器図像では、蛇の胴体がこのような鈎形に表されている。蛇も腕も三日月の表徴であるから、双方の造形が通ずることは理にかなう。土器の上半、縄文地は尖った波形に磨り消されて弦月形を呈し、その中央が又円く磨り消されている。別な土器図像によって、これは「新しい月に抱かれた古い月」の図であり、中央の円文は光源の表徴であることが証される。

![]() ⑭ 蛇を戴く土偶(へびをいただくどぐう)

⑭ 蛇を戴く土偶(へびをいただくどぐう)

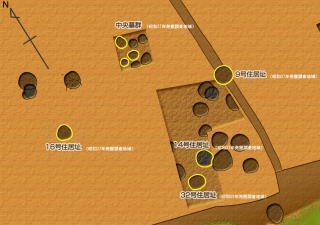

形式:藤内Ⅰ式。遺構名:藤内16号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

頭頂で螺旋をなす造形の先端には、土器に表された蛇の口と同じような深い切れ込みがある。それゆえ、どぐろを巻いた蛇だと認められる。似たような螺旋の文様は同時代の土器によくみられ、それは月の運行の軌跡を表したものと考えられる。別な土器図像において、蛇は甦った三日月にたとえられるから、それがどぐろを巻くことも、月に属していたわけである。

この時代の人面深鉢の造形のなかには、頭上に蛇を戴いた作が見られるが、土偶では他に類例を見ない。