井戸尻考古館所蔵・重要文化財

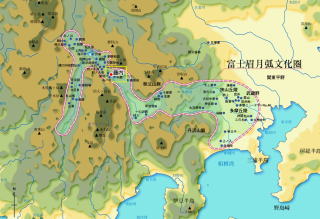

富士眉月弧文化圏

凡そ、5000年~4000年前のこの時代、同じような居住に住み、同じ石器でもって雑穀農耕を営み、同じ土器を使い、世界観と神話伝承を共有し、言葉と風俗習慣を同じくする民族文化は、中部高地から西南関東に広がっていた。

甲府盆地を中心として東と西に両の眉を連ねたような地帯をなしている。富士はその左眼に見立てられ、右眼には諏訪湖が当てられる。そのころ、諏訪湖は汚れなき大地の瞳。富士もそのころ、概ね今日の姿に近い山容を整え、断続的な噴火活動を繰り返していたという。

月は西に生じ、日は東に出づ。日月の起源神話では、左眼が日、右眼が月。そして火気の精なるものが日、水気の精なるものが月であった。富士と諏訪湖は、このような理にもかなっている。

そこで、この地帯を富士眉月弧と名づけることが出来るだろう。その中心は甲府盆地の東西、即ち、笛吹川左岸一帯と八ヶ岳の南麓であり、この文化を井戸尻文化と総称することも出来る。

|

|

![]() ⑮ 神像筒形土器(しんぞうつつがたどき)

⑮ 神像筒形土器(しんぞうつつがたどき)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

円筒形の土器に抱きつくような恰好で造形された神像ないし人像。頭部は中空で、口縁上に戴かれる。その髪はうなじの左右に束ね分ける。肩から背中は逆三角形。顔面は普通、双環もしくは双孔の眼だけ。これが、当時の人々が共通に思いを描いていた或る神の風貌である。

今日、土器本体の全体をとどめるもの、又は器形を窺いえるものは十例弱が知られる。藤内の作品は下半身の表現はないものの、これらの頂点にたつ。眼は正面の円孔が左眼。口縁に沿うような縦方向に空けられた零形の孔が右眼であり、目尻は蕨手状に巻く。良く似た表現の眼は、双眼を戴く土器にはいくつかみられる。まりのように膨れる両肩は、実は土器の内面から続く半球形の空洞となっている。即ち、それは腋の下の凹み、腋窩である。そこから下方に発する両の腕は、やはり中空。土器を抱くようにして内側へ巻く。

半球形の洞穴は乳房状口縁のそれと同じことで、やはり天体の潜むところとみなされよう。更に、両腕の形は半人半蛙文有孔鍔付土器のそれによく似て、月の生長と減殺の軌跡を表す。左巻きに収瞼する動きの右腕が生長に、右巻きに収瞼する動きが減殺にあてられる。それゆえ右の腋窩は朔月の、左の腋窩は望月の籠もるところとみられる。

ところで、北西アメリカの諸族やアフリカのサン族に伝わる神話では、カラスの翼の下や「太陽の男」の腋の下に月と太陽が隠されていて、世界は闇と寒さに閉ざされているが、この者らから天体が放たれることによって光明がもたらされる。似たような話はマレー半島のセマン族にも伝えられ、古代の中国と日本にもある。日神アマテラスは御子のアカツノミコトを常に腋の下に抱いて可愛がっていたという。望月は日輪に通ずるから、この像はそうした神話の所産であり、日と月の創造神と目される。

![]() ⑯ 蛙文鉢(かえるもんはち)

⑯ 蛙文鉢(かえるもんはち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

口縁を吻端とする大柄で太った蛙の造形。ヒキガエルであろう。その背中は把手のように架橋される。そこが斜線で覆われているのは、暗い月を暗示する。両眼は刻み目である円環で表され、眼窩が深く凹む。別な土器図像によれば、このような刻み目のある円環文は朔の月を表徴する。

雲南のヌー族に伝えられる神話によれば、仙人に切り殺されたヒキガエルの眼から太陽と月が化生したと言う。

![]() ⑰ 四方に目を持つ大鉢(しほうにめをもつおおはち)

⑰ 四方に目を持つ大鉢(しほうにめをもつおおはち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

ロバの耳を左右から合わせたような造形は、目である。この時代の人面深鉢の人面や土偶の目は皆、目頭が太くて目尻が細長く切れあがった幼児の目をしている。口縁の四方は、その目の立体的な表現に他ならない。四方の目を結んで互いに付けられた文様の一方は、眉の形を連ねたものであることが疑いない。もう片方は幾つかの土器図像から類推して、半人半蛙の精霊の長く曲折する腕である。

古代において、眉の形は三日月にたとえられていた。腕もまた三日月の表徴であることは、同じ藤内の有孔鍔付土器の半人半蛙像によって説明される。かつ、これら眉と腕の円弧の数は合計15個で、切のよい月齢の数に符合している。内面は黒い漆で覆われていたとみえ、ところどころに痕跡をとどめる。それは、暗い月を暗示する。浅鉢の器体自体が三日月で、器の中が「新しい月に抱かれた古い月」に見立てられていたことになる。

四方の目は朔月・上弦・望月・下弦の四つの月の相、ひいては一年の二至二分点と四つの方位を表徴するものだろう。

![]() ⑱ 区画文筒形土器 (かくもんつつがたどき)

⑱ 区画文筒形土器 (かくもんつつがたどき)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

四面区画。主要なモチーフの菱形は、蛙の胴体に由来する。全体が細い平行線で覆われているのは、月の光が閉ざされている状態を暗示する。内湾する口頚部も又平行線が覆い、それは乳房状口縁大深鉢の膨らみと同様な造形と見られる。

四方に橋のように取り付けられた造形は、蛙文鉢にみる蛙の背中と軌を一にする。それ故、蛙の背中だと目される。その頂きは、ビー玉を受けるほどの浅い凹みとなっている。これまた先の蛙の眼のつくりと同じであり、蛙の眼、目玉の宿るべき眼窩に違いない。それが口縁の四方にあることも、蛙文鉢に通ずる。

四点四面の蛙文は、月の四つの相ひいては四つの季節を表徴していることだろう。

![]() ⑲ 十字文筒形土器(じゅうじもんつつがたどき)

⑲ 十字文筒形土器(じゅうじもんつつがたどき)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

文様は四単位。縄文地を磨り消して印された十字の形は、二至二分点と四方方位の表徴と目される。幼虫状の文様が何を表したものかは、今のところ不祥だが、原初の海に発生した最初の生命体のような雰囲気をもつ。

![]() ⑳ 片目を戴く神像文系深鉢(かためをいただくしんぞうもんけいふかばち)

⑳ 片目を戴く神像文系深鉢(かためをいただくしんぞうもんけいふかばち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

口縁に立つ山形の造形は片目であり、丁度ビー玉が嵌まるほどの穴となっている。目玉の収まる眼窩である。傘のように肩部をめぐる文様が何を表したものかは、まだよく分かっていないが、口縁に接続する両脚のような造形で二分されているところからみて、これは、円い口縁を胴体とする蛙の長い後肢ではないかと考えられる。

胴部にはそれぞえ一対、垂れ下がる隆線と「J」字形の文様がある。後者は、神像筒形土器の神像の腕に由来する。

![]() 21 楕円区画文深鉢(だえんくかくもんふかばち)

21 楕円区画文深鉢(だえんくかくもんふかばち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

口縁の四方が山形に立つ。一対が欠損しているが、その欠けは口縁を擬したように磨られている。

胴部は三段に、それぞれ五個の区画が廻る。上の二段のそれらは、別な土器図像によって蛙の胴体、即ち光を失くした暗い月の図像であることが知られる。下段の区画文もこれに準じる。 それらが15とは、切のよい月齢の数に符合している。

![]() 22 素文口縁深鉢(すもんこうえんふかばち)

22 素文口縁深鉢(すもんこうえんふかばち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

みちづ文系の単純な器形に、内湾する素文の口縁が付いた土器。文様構成は四単位。縦に下がる文様は蛙の右半身に由来する。

![]() 23 蛇文双眼深鉢(じゃもんそうがんふかばち)

23 蛇文双眼深鉢(じゃもんそうがんふかばち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名;藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

いかにも女性的なプロポーションの器形。この種の形態で縄文地、口縁に双眼を戴く作品は他にもよく見かける。口縁は内側へ水平に折れて幅広く、双眼の造形は左右に小さな環状突起を従え、双眼の後ろ側の頸部には同様な双環が付けられている。こうしたつくりは同時代の人面深鉢のそれと軌を一にするものであり、人面深鉢と同等な格をもつ土器だと目される。

真上から見ると、幅広な口縁の円環は蛙の胴体、一対の環状突起はその両眼である。環状突起の外側はビー玉が嵌まるほどの穴、即ち眼球が収まるべき眼窩となっている。そして頚部に設けられた双環もまた、肩部のふくらみを太った蛙の胴体に見立てると、その眼に相当する。

左右の環状突起の内側は、蕨手文が対をなす。双眼の左眼の縁につらなるそれは左巻きに収瞼するから満ちてゆく月の運行の軌跡を、右眼につらなるそれは右巻きに収まるから欠けてゆく月の軌跡を、それぞれ表したものと看做される。普通、双眼の造形の右眼の後ろ側は塞がれているが、この作品では菱形の孔が空けられている。菱形は光らない月の表徴であると同時に光明の兆し、光源の表徴とも考えられる。

双眼の反対側には、頭を右向きにした蛇が表され、その胴体が長々と垂れ下がっている。他の土器造形において、蛇は甦った月の光の表徴であることが知られている。従って、この場合、縄文の地文が闇を暗示していると考えられる。

![]() 24 目を戴く変形みづち文深鉢(眼をいただくへんけいみづちもんふかはち)

24 目を戴く変形みづち文深鉢(眼をいただくへんけいみづちもんふかはち)

形式:藤内Ⅱ式。遺構名:藤内32号住居址。時代区分:縄文中期中葉(約4700年前)。所有者:富士見町教育委員会(重要文化財)

解説

口縁上の造形は、同じ32号住居址の「四方に目を持つ大鉢」と同じ目をそのまま縦に立たせたものである。

土器の下半には、一対の変形みづち文が配されている。そして土器の上方、天にあたる領域は、一面に引かれた細線を磨り消すようにして菱形や三角の図形が表されている。それは同じ形が一対づつ、四組あると見られる。そのうち一番大きな図形を基準にとると、それぞれ左右に対をなす同じ図形が配列されている。これらの図形は、下手の変形みづち文と対応関係を有す。しかし、口縁上の目とは対応が認められない。別な土器図像から類推すれば、廉のような細線は光りが閉ざされている状態を暗示し、それを磨り消して印された菱形ほかは、光源ないし現れた光を表徴するものと考えられる。