酷寒のシベリア・木村 英明

寒さを味方にした人類

コケを食みながらトナカイが移動する荒涼とした極北のツンドラ地帯、ダフリアカラマツの森林が打ち重なるように続く東・中部シベリアのタイガ地帯、みずみずしい草原が盆地から山の頂にまで延々と展開する南部シベリアのステップ地帯、大小無数の沼沢が広がる西シベリア地帯、モンスーンの影響を受ける極東の針広混交林地帯など、およそ北緯50~75度、東経60~170度に広がるシベリアは、様々な顔を見せている。

ステップ地帯

写真は中央アジアのモンゴルに広がるステップ地帯。ステップは温帯の短草草原で、夏は高温で乾燥し、冬は低温となる。モンゴル帝国はこの土地で騎馬軍勢をそだてた。

そのシベリアも、多くの酷寒の環境下に置かれ、年平均気温が零度以下になるところが多い。なかでも東シベリアのベルホヤンスクやズイリヤンカは、年平均気温が零下10度以下、真冬では零下30度以下となる。しばしば零下60度以下の寒気が襲うこともあり、「北半球寒気の極点」とも言われている。

自分の経験で零下30度にまで下がり強い風が吹こうものなら、十分とじっと立っていられない。しかも、最終氷期の一番厳しかった時期には、年平均が更に7~8度下がったことが知られている。この想像を絶する酷寒の中で、人類の生活が可能だったのだろうか。

最終氷期

第四紀 だいよんき Quaternary Period 「だいしき」と読むこともある。新生代の地質年代区分のひとつで、第三紀のあとにつづく。約164万年前から現在までをさす。本来は人類の出現以降を区分する予定で考えられた地質年代だが、人類の発生について研究がすすみ、類人猿と人類が分岐したのはさらに古い時代と考えられるようになり、現在では人類の誕生とは別に地質年代の区分としてつかわれる。

質年区分

更新世には、海陸の分布はほぼ現在と同じになったが、陸地の4分の1は氷河でおおわれていた。アメリカ大陸では氷河がカナダをこえてアメリカまで分布を広げていた。アメリカ東部ではペンシルベニアまで広がり、東は大西洋から西はミズーリ川まで、五大湖地方やオハイオ、ミズーリ川の上に広がっていた。また別の氷床がロッキー山脈のふもとから南はミズーリ州セントルイスのあたりまで、東はミシシッピ川まで広がっていた。ロッキーやその他の山脈などではニューメキシコやアリゾナまで氷河が存在した。

ヨーロッパではスカンジナビア半島を中心に南東方向は北ドイツや西ロシアまで、また南西方向はイギリス諸島まで氷床が広がっていた。また別の広大な氷床がシベリアをおおった。

更新世の氷河の痕跡が、世界の各地にのこっている。アメリカの五大湖は氷河作用がつくった湖であり、グレートソルト湖などは氷床の発達と後退によってつくられた湖の名残である。日本の浜名湖も氷河に浸食された谷に、間氷期になって海水が流入し、古浜名湾が形成された。

日本でも日本アルプスや北海道日高山脈には氷河が発達していた証拠として、浸食谷がのこっている。第四紀には、日本列島ではげしい地殻変動がおこった。現在の山脈、盆地、火山、海底地形などは、ほとんどが第四紀にあった変動の影響を大きくうけている。この原因についてはよくわかっていないが、日本列島に東西方向の強い圧縮力がはたらくようになったためであるといわれている。

現在から、約2万年前の最終氷期の最寒期には、海面は全世界で120m以上も低下しており、日本列島も、津軽海峡の一部、宗谷海峡、瀬戸内海の大部分などが陸続きで、アジア大陸ともつながり、現在の日本海は、ほとんど塩湖だったと推定されている。このとき、多くの動物が渡来し、日本の生物相に大きな影響をあたえた。約1万年前からの完新世になって、平均気温が高くなり、海面が上昇し、現在の海陸分布ができあがった。

更新世は、人類の時代であるともいわれている。初期の人類が進化したと考えられているからである。氷床におおわれていない地域にいた動物と植物は、鮮新世の初期の生物とほとんどかわっていなかった。しかし更新世の終わりには、北アメリカでリャマ、ラクダ、バク、ウマ、ヤクなど多くの動物が絶滅した。ほかにもマストドンやサーベルタイガー、マンモスなどが全世界で絶滅した。氷雪が高緯度でつもる間、低緯度では雨量が多くなり、北東アフリカでは生物がふえ、やがて乾燥化し、荒れ地となった。更新世の後期からサハラ地域ではキリンなどの草食性の動物が繁栄した。

現在の人類につながる種が、東アフリカで誕生したという説が有力で、その年代は400~500万年前とされている。誕生してから人類は、長くアフリカの大地溝帯にとどまっていたが、約100万年前から死海付近に進出し、やがてヨーロッパやアジアにも拡散していったと推定されている。

人類がシベリアに到達し、やがて氷河期には陸続きだったベーリング海峡から北アメリカに到達したのが3万年前ぐらいと考えられている。第四紀の最後の氷期はウルム氷期といい、約1万年前までつづいた。その期間は広大な氷河が陸地をおおっていた。北アメリカに到達した人類も、南北3500km東西4400kmにおよんだローレンタイド氷床にはばまれ、先にいけなかった。

ウルム氷期が終了すると、人類はアメリカ大陸の南へと拡散していく。現在のところ遺跡の調査やDNAの研究から、ローレンタイド氷床を突破した人類が南アメリカの南端に達するまでは、短期間でほぼ1000年だったと推定されている。

各地の平均気温を月別に比較すると、夏季は、冬季ほどに地域差が大きくない。年平均気温に示される高低差は、主に冬の平均気温が関係している。とすると、寒冷化現象は、冬の気候により大きな影響を及ぼすと考えられる。

ヤクーツクなどで、零下60度にまで下がる冬は知られていても、40度近くにもなる暑い夏があることについてはあまり知られていない。夏季に限るならば、長い、短いの差はあるが、シベリアの何処でも、充分に快適な生活を送ることができる。

人類のシベリアへの移住・拡散のストーリーは、夏季に始った挑戦が幾度も幾度も繰り返されるうちに酷寒に耐える術を学び取り、やがて確かな適応戦略を手中に収めたというのが、より事実に近いものかもしれない。

シベリアには、南の水源から発してやがて北極海へと注ぐオビ川、エニセイ川、レナ川が平行するように流れている。又、東に向かって流れオホーツク海に注ぐアムール川がある。川幅が数キロもあるこれらの大河は、今は人と物資の水運の大動脈となったが、舟を操作する技術のない時代の人類にとっては、その流れは移動を拒絶する障害物に過ぎない。しかし、これらの大河は、冬季或いは氷河期には氷結した、歩いて渡るものとなる。人類のシベリアへの移住・拡散のストーリーには、氷結した大河も大きな役割を果たしたものと考えられるだろう。そして、何よりも人類の移動を可能にした決定的な理由は、西シベリアの一部地域と山岳地帯を除き、シベリアに台地を氷が覆う大陸氷床が発達しなかったことである。極寒の地で凍床がなかったことは、今日も見られる過酷な永久凍土が広がることにはなったが、人類の移動を妨げはしなかった。これらシベリアの自然の営みには、まさに寒さに挑戦しつつ寒さを味方にした人類の歴史が秘められているのである。

ともあれシベリアの遺跡には多くの有機質の遺物、動物の骨やそれらで作られた道具(骨角牙器)、時に木器などが残されている。当時の生業や技術、食生活、集落構造、そして精神文化の一端にまで想いをはせることができるのも、こうした有機質遺物が残されているお蔭であり、シベリア旧石器時代研究の大きな魅力のひとつである。日本では石器以外の殆ど全てが腐敗分解して失われているため、日本の旧石器文化の研究にとっては、大いに参考とせねばならないところである。

旧石器時代のマリタ村

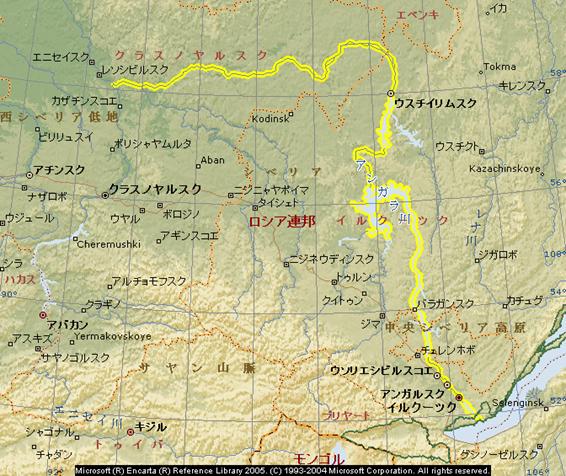

バイカル湖から流れ出たアンガラ川は、の左岸に注ぐ支流・ベラヤ川の上流28キロの左岸にマリタ遺跡がある。

アンガラ川 アンガラがわ Angara ロシア連邦、シベリア中部をながれるエニセイ川の支流。バイカル湖に源をもつ。バイカル湖の南西部から発して北流し、イルクーツク、イルクーツク貯水池、ブラーツク貯水池をすぎた後、大きく西にまがりエニセイスク付近でエニセイ川右岸に流入する。全長は1830km。流域面積は46万8000km2。バイカル湖とそれに流入する上流河川の流域面積をあわせると105万6000km2に達する。

流量はバイカル湖の水位に左右され、9月(下流では7月)の流量は4月の減水期の2倍である。イルクーツク・ダムやブラーツク・ダムなど、流域には豊富な水を利用した発電所が各所に設置され、電力はイルクーツク工業地域におくられている。凍結期間は上流で1月初旬から4月初旬、下流で11月上旬から5月中旬であるが、合流点から320km上流までと、水源からブラーツクまでが航行可能であり、イルクーツクから上流のバイカル湖および下流のブラーツクまで、それぞれに定期航路が開かれている。

マリタ遺跡の研究は、1928年に農民が川岸近くの地中から大量の骨を発見し、イルクーツク郷土誌博物館に届けたことに始る。知らせを受けた人類学者ゲラシモフによって早速調査が開始され、その後、1958年までの間、大戦争前後の一時休止期間を除いて毎年のように組織的な発掘調査が続けられた。

その結果、石器や骨角牙器、獣骨など大量の遺物が発掘され。シベリアにおける後期旧石器時代の集落の様子が初めて明らかになった。調査には旧ソ連を代表する地質学者や古生物学者などが協力参加しており、その顔ぶれからも調査の充実ぶりが窺える。

調査区は大きく東と西に分けられるが、仮に東をA地区、西をB地区と呼ぶ。AB両地区で「住居址」と「ゴミ捨て場」とが計20ヶ所発掘され、出土状況の分析から「住居址」は少なくともA・B両地区でそれぞれ7軒を数えることができる。大きな板石や動物の牙・角・骨が集積して発見されるのだが、これは、住居が廃棄され、やがて朽ち果て、それら建材が床面上に崩れ落ちてしまった状態を示している。

住居址は一般的には、深さ50~70㎝に床面を掘り込まれた竪穴式・半地下式の構造を示す。なかには、掘り込みが浅く、皿状になるだけのものもある。典型的なタイプのひとつは「ロングハウス」タイプと呼ばれる住居址で、他の一つは「ヤランガ」或いは「チュウム」と呼ばれる円形の平面形をもつ住居址である。

B地区一号住居址は、1936年と1956年の発掘により、全長14m、幅6mの範囲に広がる遺物の集積が認められた。非常に大きな板状の礫、なかには長さ1m以上、幅50㎝、厚さ25㎝もあるような板石が、台形の三方に弓状に広がる。その内部には外のものより薄い板石があり、川べりへ近づくにつれ減少し、更に小さくなる。これら板石の上で多くのトナカイの角が見つかっている。板石や角などの集積は、自然の凹地を更に掘りくぼめてできた半竪穴構造のなかにあり、開口部とは反対の奥にあたる壁の高さは、50㎝を超える。南東部の壁付近には、マンモスやケサイの大きな骨、つまり骨盤や肩甲骨、頸骨、四肢骨などが大きな板石と共にある。これらは壁の強化のための枠組みとして用いられたと理解されている。又その直下に厚さ15㎝ほどの灰色シルト質の無遺物層があり、更にその下位に、赤みを帯びた、いくらか硬めの床面が現れる。

こうした堆積状況から大量の板石やトナカイの角を住居の屋根材、恐らくはマンモスの毛皮製のテントを押さえるための重石として役割を果たしたと考える。ちなみに、短軸に沿う長さ1.5~2mのマンモスの牙は、構造物全体を補強するためのものと見られている。床面には、三個の炉跡が確認されている。シベリアの厳しい寒さを配慮した防寒用の構造になっていることがよく理解できよう。

遺物は、炉や壁付近、そして壁に掘り込まれた「隠し場」で発見されている。四ヶ所の「隠し場」からマンモス牙製のブレスレットの半加工品三点、牙製の鳥像、女性の小僧破片、石製品三点などが発見されている。

床面からの遺物は、それほど多くはないが、円盤もしくはプリズム形の石刃核(石刃を連続的に剥ぎ取るための石核)・騒器(皮をなめす道具)・粗い加工のあるナイフ・多数の石錘(ドリル)・短く幅広な石刃・チョッパー(礫器)などの石器類、針・メドのない突鑓、槍先、短剣、ナイフなどの骨角器類、その他ピース・ペンダント・ブローチ・装飾板などのマンモス牙製装身具類などがあり、この遺跡に見られる道具が一通り揃っている。なかでも、トナカイの角製の柄に石器を装着した二点の道具(ナイフ、彫刻器)は、道具の使用法を具体的に教えてくれる貴重な資料である。

マンモス牙製の女性小像が、炉跡付近とその他から四点発見されている。特にここの二例は、他とやや趣を異にしている。細長でスマートな例が多い中で、背が低く、体部が肉厚に作られ、顔や複雑に編まれた髪、腕輪などが詳しく表現されている。

ちなみに、遺跡全体からは、半加工品を含めて凡そ30点の女性小像が発見されている。その特徴がヨーロッパの例に類似するとして、マリタ文化をヨーロッパ(オーリニャック文化)からの「インベーダー(進入文化)」とみなす考えが古くからある。しかし、全体のプロポーションが細身で、顔の様子も入念に表現されるなど、シベリア独特の特徴がある。一般には、人間(労働力)の盛んな生殖を祈る呪符のような役割を果たしたものと理解されているが、「住居址」から出土する例が殆どであり、住居の建設・廃棄に関わる儀礼に用いられた可能性も考慮する必要がありそうである。

オーリニャック文化 オーリニャックぶんか Aurignacien 後期旧石器時代(→ 石器時代)文化のひとつ。旧石器時代は前期、中期、後期の3期に大別され、前期はおよそ23万年前以前、中期は23万~3万5000年前、後期は3万5000~1万2000年前とされる。オーリニャック文化は後期旧石器文化の前半に位置し、現生人類(ホモ・サピエンス:→ 新人)が石刃(せきじん)石器や骨器を使用していた時期にあたる。年代としては、およそ3万5000年前ごろから2万7000年前ごろとされるが、編年方法は学者によってことなり、この文化の正確な年代の位置付けはまだ解決していない。フランス、ピレネー地方のオーリニャック遺跡を標準遺跡とする。

後期旧石器時代の石器は、切る、つく、けずる、穴を開けるといった用途別に機能分化がすすむ。それ以前の旧人のムスティエ型石器(→ ムスティエ文化)にくらべ、この点で発達している。また、石器をつくるための良質な石材を、100km以上はなれた場所から入手することもめずらしくなかった。鋭利な刃をもつ石刃石器が多くなり、のちにはそれらがさらに小型化し、木や角などにうめこんで、替え刃としてもちいられるようになる(→ 細石器)。

また、この文化期の大きな特徴として、宗教や儀礼に関連するらしい彫刻や造形品がのこされていることがあげられる。

性器崇拝 せいきすうはい Phallicism 人類学や比較宗教学の用語。男根や女陰の崇拝によってしめされる生殖力・豊饒(ほうじょう)力に対する信仰。歴史的な起源は旧石器時代にさかのぼり、オーリニャック期(→ オーリニャック文化)の女性裸像では、性器が強調され、手足などは省略されている。古代には、初期のセム族やギリシャ人などに男根崇拝がみられた。ギリシャのディオニソス祭では、男根崇拝が重要な要素だった。男根崇拝とそれに対応する女性の多産のシンボルの礼賛、たとえば生殖ないし母性原理が神格化された女神キュベレへの崇拝などは、いずれも自然崇拝の現れである。現在のインドでは、ヨニという女性のシンボルとリンガという男性のシンボルが、ヒンドゥー教のシバ神崇拝の中にみられる。

日本でも縄文時代以来、性器信仰が盛んにおこなわれてきた。石や木でつくられた男根様の道祖神もそのひとつにかぞえられる。

もう一つの住居、円形タイプの典型は、1957年の調査で発見されたB地区6号住居址である。

40~50枚の大形石灰岩の板石が、直径4.7mの円形をなすように敷かれ、その内部のトナカイの角の集積を取り囲んでいる。その角は、板石の輪に接して別の輪を形成するように広がっていて、構造上一連のものであることが理解される。面積は凡そ16平方メートル。板石やトナカイの角の下には、やはり灰色の無遺物層があり、床面との区別が容易であったという。床のほぼ中央に、ピット式(掘り込み式)の炉がある。底に板石が敷き詰められている点でもユニークである。

重要な遺物の殆どが、壁付近で発見され、しかも炉の左右でその構成が異なるという。右側には石刃、チョッパー、ヒスイ片、骨製の短剣、未完成の尖頭器(鑓先につける石器など)、薄いマンモスの牙の破片、マンモス牙製の鳥像(アピ科の鳥やハクチョウ)が、左側には、マンモス牙製のピーズ、方解石製のペンダント、二本のジグザグ模様のあるマンモス牙製のボタン、骨針、石錘、掻器、ナイフ、そしてマンモス牙製の女性小像があり、男女の領域が区別されていたと考えている。

結果として、マリタ遺跡のB地区には、8軒から10軒の住居が存在していたと推定できる。又A地区においても同様である。

同じ住居であっても、大きな板石や動物の骨などの遺存状況がA地区とB地区とで大いに異なっている。B地区、例えば円形の「ヤランガ」タイプの住居址では、住人があたかも消え失せたばかりであるかのように、当時の構造がよく保存されている。世界的に有名なウクライナ・メジリチ遺跡のマンモス骨角でできた「ヤランガ」型住居と比較される所以である。

マリタ遺跡で発見された住居の全てが同じ時期に共存したものではなく、少なくとも半数、即ち、7軒、「分割」の考えに従えば8~10軒の住居が、「旧状をあまりとどめていない」A地区を廃棄し、「旧状を比較的よく残す」B地区へ遷移したと考えることができる。そして「ゴミ捨て場」とされたものについても、建材の持ち出しが最も進行したかつての居住の址と仮定すると、川べりから内陸へ向かう変遷過程も浮かび上がってくる。

B地区6号の円形住居に8~10人、大人だけとして4~5人が居住していたと推算して、A地区からB地区への「移住」という仮説を勘案すると、マリタ村は、48~60人と推定できる。一家族平均6~7名、一集落平均5~10戸の住居からなるという現在北極圏地方に住む住民の規模と極めて近い数値を示している。

マリタの旧石器文化は、私の編年によると、シベリア旧石器文化の第六期に相当し、決してシベリア最古の文化ではない。

ヤクーツクの南西、レナ川中流域に位置するディリング・ユリャフ遺跡の礫器(礫の一端を粗く加工した手斧状石器)を主体とした石器群が最も古い石器群と考えられている。シベリア旧石器文化の第一期である。せいぜい40~20万年前と言うのが大方の見方である。人類最古のシベリア進出として興味引くが、恐らく温暖期の一時的な進出と予測される。

シベリアの本格的な「定住」(寒地適応)が可能になったのは第六期、マリタ石器文化の段階である。この段階に至っても、北緯60度を越えて極北にまで進出したという証拠はない。

極北に人類が達するのは、次の第七期、石刃技法の小型化という流れの中で成立した「細石刃石器群」(文化)の段階である。即ち、長さ3~5㎝、幅1㎝程のカミソリの刃のような細石刃を、骨や角でできた植刃器の溝に埋め込み、鋭い槍(尖頭器)やナイフとする「組み合わせ道具」が登場した画期的な段階であり、人類が、シベリアを「征服」した記念すべき段階である。

本格的な住居や毛皮製の防寒衣は、極地に向かう人類が酷寒シベリアに生活するための必需品であり、もっとも重要な装備の一つであったことは間違いない。炉付き寒帯適応住居の出現、そして衣服を作るための掻器や縫製用の骨針、そして留め金具(石製のボタンなど)の確かな登場は、いずれも第六期のマリタ文化の段階である。しかしそれもこれも、豊かな動物資源があってのことで、生活資源の大量捕獲は、道具素材の軽量・小型化と尖頭器(鑓先)の普及、即ち石器の効率的生産と狩猟用具の改良・発展に導かれたものである。とりわけ「植刃尖頭器」の考案は、技術改良の究極にある。小さなパーツ(細石刃)から大きな道具を作るという画期的な発想が結実し、またたくまに普及したことが、極地への進出に大きく貢献したことは疑いない。別の視点から見ると、後期旧石器時代のなって続く石器の小型化が、石材の入手・運搬を容易ならしめ、極地への拡散を加速させる役割を果たしたことは大いに推測できる。

(「日本人はるかな旅・酷寒のシベリア・人類の移住と拡散」木村 英明著抜粋)

![]()

シベリアの遺跡では、骨や角・牙などが良好に保存されています。そのおかげで、旧石器時代の人々が何を食べ、どのような道具を使っていたかなど生活の様子が詳しく調べられています。鹿角製の軸の溝に小さな細石刃が植えられたままの植刃尖頭器が、数多く発見されています。またココレヴォⅠ遺跡からは、その植刃尖頭器のついた槍で大きな獲物を倒したことを示す貴重な資料が発見されています。狩人は、年齢が5歳以上、高さ2mほどの野牛にいどみ、すぐ近くから、ほぼ水平の角度で肩に槍を射ち込んだようです。しかし、野牛はすぐには絶命せず、仕上げにやや手間どった様子もわかっています。もちろん、獲物は遺跡まで無事に持ち帰られたわけですが。