ハンド・アックス Hand Axe 前期旧石器時代後半(→ 石器時代)の代表的な石器。フランス語でクー・ド・ポワンともいう。日本語では握斧(あくふ)または握槌(にぎりづち)とよばれる。ものを切るという用途を中心に、けずる、ほるなど多彩な使用法が考えられ、万能の道具であったとみられている。分布はアフリカからヨーロッパ、西アジア、インドの西部までおよぶ。形は卵形、セイヨウナシ形、楕円形(だえんけい)などがある。

石器はおよそ600万年におよぶ人類史の中で、260万年前ごろからつくられるようになった。最初の100万年以上にわたって使用されていたのは、こぶし大ほどの礫(れき)の一端を打ちかいて刃をつけた、非対称で不定形の礫器(チョッパー、チョッピング・トゥール)と、その製作過程でできる剥片(はくへん)であった。やがてこれが発展し、140万年前ごろに礫の周囲全体を打ちかいて形がととのえられるようになったのがハンド・アックスなどの石器である。礫器やハンド・アックスが主体をなした石器文化を総称して前期旧石器文化といい、約260万〜23万年前のこの時期を前期旧石器時代とよんでいる。

アフリカではハンド・アックス製作の発展段階が確認されている。当初は、石で石を打ちわっていたため、精巧な加工ができず、刃として利用される部分もギザギザで厚かった。しかしその後、骨や角のようなやわらかなものをハンマーにして石材をわるようになったことで精巧な加工が可能となり、ハンド・アックスの形はより定型化され、刃も鋭さがました。

アシュール文化のハンド・アックス

フランスのサン・アシュール遺跡の名をとったアシュール文化のハンド・アックスは、アフリカでは約140万年前からつくられるようになったが、ヨーロッパでこのタイプの石器が広がるのは、約50万年前以降のことである。写真のアシュール文化のハンド・アックスは約70万年前のもので、タンザニアのオルドバイ峡谷で出土した。アシュール文化の石器の特徴は対称形であることだが、このハンド・アックスにもその特徴がみられる。

前期旧石器文化の後の中期旧石器時代になると、ハンド・アックスはあまりつくられなくなり、全般的に石器が小型化する。前期旧石器文化では、わられる石つまり石核を石器としていたのに対し、中期旧石器文化以降は、石をわってできた剥片から製作する剥片石器が主体となった。→ ムスティエ文化

イギリス出土のハンド・アックス

イギリス南東部で発見された後期アシュール文化のハンド・アックス。ヨーロッパでは後期アシュール文化は15万年前ころから8万年前ころまでつづくが、このころには骨や角といったやわらかいハンマーをつかって、先端が細くつくりだされたハンド・アックスが多くつくられるようになる。

近年、中国南部のコワンシーチワン族自治区(広西チワン族自治区)の遺跡群で、約80万年前の地層から、ハンド・アックス数十個をふくむ大量の石器が出土した。しかし、東アジアでは全体にハンド・アックスの出土例は少なく、ユーラシアの東西では、石器文化の伝統が幾分ことなっていたようだ。

140万年前 ハンド・アックスが作られるようになる(アシュール文化)

日本語で握斧(あくふ)ともよばれる、アシュール型ハンド・アックスは、手にもって切る、けずるといったさまざまな用途につかわれたようだ。もっとも古いものは東アフリカで発見されており、140万年前にさかのぼる。アシュール型ハンド・アックスは、オルドバイ型の礫器(れっき)から発展したもので、左右対称で美的感覚にすぐれた両面加工石器である。アフリカで定着したのは、110万〜100万年前ごろだが、ヨーロッパで一般的になるのは、約50万年前以降である。一方、東アジアや東南アジアでは、ごくかぎられた遺跡でしかみつかっていない。このハンド・アックスを主体とするアシュール文化は、地域によってことなるが、25万〜10万年前ごろまでつづいた。

打製石器 だせいせっき Chipped Stone Tools 石をうち欠いてつくった石器。磨製石器に対する語。ヨーロッパではフリントや黒曜石、日本では黒曜石、サヌカイト、頁岩などがよくつかわれた。川原などの石の一部をわり欠いて刃部をつくっただけの礫石器(れきせっき)から、剥片(はくへん)を整形してするどい刃をもつナイフ、錐(きり)、鏃(やじり)などにしあげた高度なものまで多種多様な石器がある。

これらは、石の周囲を欠いてつくった石核石器と、石をうち欠いて剥片をつくり調整加工した剥片石器の2系統にわかれる。石核石器はアウストラロピテクス(猿人)やホモ・エレクトゥス(原人)段階に多くつくられ、両面を調整加工したハンド・アックスがホモ・エレクトゥスによって使用された。尖頭器(せんとうき:槍先など)やナイフ形石器などの剥片石器は旧人段階になってから広く普及した(→ ムスティエ文化)。

日本の石斧

日本では打製石斧は土掘り用と考えられ、磨製石斧は木工用である。約3万年前の世界最古といわれる刃部磨製石斧が東京都府中市の武蔵台遺跡からみつかっており、ほかにも岩宿遺跡などで3万年前から2万年前の磨製石斧が発見され、日本列島ではかなり古くから森林の伐採と木材利用がはじまっていたらしい。縄文時代の福井県鳥浜貝塚などから出土した木製の柄をみると、使用用途によって柄をさまざまに工夫していたことがわかる。

東日本の中〜後期の縄文遺跡では、100点をこえる打製石斧の出土はめずらしくなく、穴ほりや開墾など多目的に使用されていた。なお特殊な磨製石斧として、円形の中央に穴を開け、そこに棒具をとおしてもちいた多頭石斧や環状石斧とよばれる武器類もある。

弥生時代になると、太形蛤刃(ふとがたはまぐりば)磨製石斧、扁平片刃磨製石斧、柱状片刃磨製石斧などの大陸系磨製石斧があらわれる。これは、朝鮮半島、中国大陸の出土品と同じもので、石材も閃緑岩、輝岩など重量のある岩類を使用し、金属器の到来と同じ時期に日本につたえられたと推測される。

磨製石斧セット 大阪府池上遺跡から出土した弥生時代中期の磨製石斧をもとに復元した。上は太形蛤刃石斧(ふとがたはまぐりばせきふ)で、柄と刃の方向が同じ縦斧とよばれるもの。中と下は柱状片刃石斧と扁平片刃石斧で、ともに柄と刃の向きが直交する横斧(手斧:ちょうな)である。太形蛤刃石斧は木の伐採、打ち割りなどに、柱状片刃石斧と扁平片刃石斧は木材をけずったり、えぐるのにつかわれた。竹中大工道具館所蔵

石斧 せきふ 石製の斧(おの)。木製の柄をつけて使用する石斧は、世界各地の先史時代の遺跡からみつかっているが、柄と刃の方向が同じ斧(縦斧)と柄と刃の向きが直交する手斧(ちょうな:横斧)にわかれる。ハンド・アックス(握斧)は石斧とはいわない。また石材をうちわっただけでつくられた打製石斧と、みがいてしあげた磨製石斧、一部が磨製の局部磨製石斧がある。日本やオーストラリアでは後期旧石器時代(→ 石器時代)初めの2万5000年以上前にすでに局部磨製石斧をつかっていたことが判明している。

技術と文明

技術とは人類が物質的環境を支配したり、理解を深めるために、道具や機械をつくるプロセスに対する一般的名称。英語では技術をテクノロジーともいうが、この言葉はギリシャ語の芸術とか工芸を意味するテクネ(tekhn?)と、学問分野を意味するロジア(logia)からきている。また日本では、技術、科学技術と訳されている。したがってテクノロジーは、文字どおり物や製品をつくりだす研究、または科学を意味する。

多くの科学史の専門家は、技術は先進工業文明の必須条件であるというだけでなく、技術的変化の速度が、近世においては、文明の発展にいっそうのはずみをつけたと議論する。今日では、技術革新は、地理的限界や政治的システムと関係なく、幾何級数的に増加する速度であらわれているようにみえる。これらの革新は、伝統的文化システムを変革する傾向があるので、しばしば予想外に重大な社会的影響をひきおこすこともある。したがってテクノロジーは、創造的プロセスであると同時に、破壊的プロセスでもある、と考えることもできる

科学と技術

学と技術という言葉の意味は、時代とともに大きくかわってきた。しかしながら、この2つの言葉の間には、相違点より共通点のほうが多い。

石器時代の狩猟採集用具

前8000年ごろと推定される石器時代の道具。左上は、樹皮をはいだもので、皿の代わりに果実などをのせた。左下の上から2つは、魚類などをつきさして捕獲するもので、その下は矢である。右のハンマーのようなものは、石の先端部分だけが発掘されたが、柄の部分を復元した粉砕したり切断する道具。右端の輪になった石の木材をとおしたものは、火をおこす道具。

科学と技術はいずれも、物質世界における因果関係にかかわり、そして、繰り返しによって証明できる実験的方法を採用している。

科学というものは、少なくとも理論的には、結果を実際に活用することにはあまり関心をもたず、一般法則を開発することにより深い関心をもっている。しかし、実際には、科学と技術は一体不可分にからみあっている。この2つが相互にかかわりあっているということは、化学者、エンジニア、物理学者、天文学者、大工、陶芸家など、多くの専門家の歴史的な発展をみればよくわかる。

ことなる教育的必要条件、社会的地位、専門用語、方法論、報酬のかたちなどが、制度的な目的や職業としての目標とあいまって、科学者と技術者の活動を区別するのに寄与しているが、歴史をみると、「純粋」科学の専門家が理論的な貢献だけでなく、多くの実用的な貢献もしている。

事実、科学は技術的革新のためのアイデアを提供するものだ。したがって、純粋な研究は、産業文明における技術の重要な発達に必須であるという観念は、本質的に一種の神話にすぎない。

産業文明の大きな変革の多くは、実験室でもたらされたものではない。力学、化学、天文学、冶金、および水力学などの分野における基本的な道具と製造工程は、それらの機能を支配する法則が発見される前に発達した。たとえば蒸気機関は、その作動の背後にある物理的原理について、熱力学という科学が説明をあたえる前に、世の中で広く利用されるようになった。

近年、科学と技術のはっきりとした価値の区別がなされるようになってきた。科学の進歩には、往々にして、きびしい反対論があらわれる。今日では、多くの人々が科学よりも技術をおそれるようになった。これらの人々にとって、科学は、おだやかで客観的な自然の永遠の法則を理解するための源だが、現代社会におけるテクノロジーの勢いは、とても管理できないもののようにみえる。

古代および中世

技術は人間が長期間にわたって試行錯誤をくりかえし論理をつみかさねた結果、生まれてきたものである。このことは、初期のひじょうに単純な道具の時代から、現代生活まで大きな影響をあたえている、複雑で大規模なネットワークへ転換した進化の過程をかえりみれば、よく理解できる。説明を単純化するために、以下主として、西洋世界での発達に焦点をしぼるが、その他の文化からの大きな貢献も説明する。

初期の技術

知られているうちでもっとも初期の人類の遺産は、東アフリカで発見された打製石器(→ 石器)である。それらは約250万年前にさかのぼり、石器時代の始まりを特定するのに役だっている。最初にこのような道具をつくったのは、定住せずに移動生活をする狩猟民族のグループだった。彼らは、食物を調理したり着物や住居をつくるのに石器をつかった。やがて、西洋ナシの形をしたハンド・アックスのほか、スクレーパー(削器)やナイフ形石器など各種の石器が登場し、石器が、道具をつくるための道具にもなった。サルなど動物にも道具の使用はみられるが、ほかの道具をつくりだすための道具をつくるこの能力は、人間をほかの動物と区別するものである。

技術の歴史における次の大きなステップは、火の利用である。火打ち石を黄鉄鉱に打ちつけて火花をだすことによって、人間は自由に火をおこすことができるようになった。それによって、自然からえた火をたやさないようにする必要性から、解放された。火は、照明と熱という明確な利点のほかに、土器をやいて耐熱容器をつくるのにもつかわれた。耐熱容器は穀物の料理や、醸造や発酵にもつかわれた。その後、その中で金属を精製することができる、坩堝(るつぼ)をつくることができるようになった。

初期の技術が、ただたんに実用的な道具だけに集中したわけではない。色のついた鉱物が顔料をつくるために粉末にされ、人間の身体や土器、かご、着物、そのほかさまざまな物につかわれた。顔料を探しもとめて、古代の人々は緑色のクジャク石や青い藍銅鉱を発見した。このような銅を含有する鉱石は、たたいても粉末にはならず、研磨することはできたが、削ることはできなかった。

銅鉱石はこのような性質をもっていたので、間もなくそのかけらが宝石とされた。古代の人々は、もし銅をくりかえしてハンマーでたたき火にいれると、割れたり、ひびが入ったりすることがなくなる、ということもおぼえた。焼なましとよばれる、金属の残留応力を除去するこの工程は、じつに、人類の文明を石器時代から脱出させたのである。とくに前3000年ごろに人々は、スズと銅をまぜあわせると青銅ができる、ということを発見した(→ 青銅器時代)。青銅は、銅よりももっと加工が容易になるだけでなく、剣や鎌などに必要なより鋭い刃をつくることができた。

銅は、チグリス・ユーフラテス川の源流であるシリアやトルコの山すそにも産出したが、古代におけるもっとも大きな銅の鉱床は、クレタ島で発見された。このきわめて価値のある資源に到達できる船の開発にともない、クレタ島のクノッソスは、青銅器時代でもっとも豊かな鉱山業の中心となった。

農業の勃興

青銅器時代にいたるまでに、すべての大陸に点在した人間社会は、さかとげのある槍(やり)、弓矢、動物油によるランプ、容器や着物をつくるための骨の針などを発達させてきた。さらに人類は、大きな文化的変革をなしとげた。すなわち、移動して生活する狩猟や遊牧社会から、一定の場所に定着した農業社会へと移行した。

先史時代の農具

植物の栽培を開始した時期は地域によってことなる。もっとも古くはメソポタミアで1万年前ごろに開始され、初期の農機具は、木や石でできていた。写真下は復元した柄をつけた石斧で、森林を開拓して農地にするのに使用された。写真中央の大きな石器は石皿と磨石(すりいし)で、穀物の製粉などにつかわれ、その左側は収穫用のフリント製鎌(かま)類である。右上の穴のあいた粘土板はパン焼き窯などの換気口につかわれたものである。

農業共同体は、前1万年ごろの最後の氷河時代がおわったあとに、はじめて出現した。彼らの足跡は、東南アジアからメキシコまで、世界じゅうのいたる所で発見されるが、チグリス・ユーフラテス川流域のメソポタミアの文明が有名である。この地帯の肥沃(ひよく)な土地は、やわらかくて耕作しやすく、植物がよくそだち、豊富な木が燃料につかえた。

前5000年までに、今日のシリア、トルコ、レバノン、イスラエル、ヨルダン、ギリシャ、クレタ島およびサイプラス島で農業共同体が形成された。これらの地域の農業社会は、石の建物を建築し、穀物を収穫するのに鎌をつかい、原始的な犂を開発し、また、金属細工の技術を発達させた(→ 鉄器時代)。火打ち石の取引もはじまった。

前4000年までに、これらの地域を中心に農業は各地に広まり、西は中央ヨーロッパのドナウ川に、南はナイル川をふくむアフリカの地中海沿岸に、東はインダス渓谷へと広がっていった。

古代エジプトの農業

エジプトのカイロ近郊サッカラにある、初期王朝時代の墳墓にえがかれた壁画。収穫や加工につかう道具がえがかれ、家畜にした動物がいたことをものがたっている。

ナイル渓谷流域の開発が、そのほかの技術の発達をもたらした。この渓谷では、春先に川が氾濫(はんらん)するが、農作物の育成期に雨が不足するので、農作物に水を供給するために、灌漑(かんがい)や運河のシステムを開発する必要があった。

土地の所有権は、毎年一定の測量システムによって、きめなおさなければならなかった。土地の境界線の標識が、洪水によってしばしばながされてしまうからだ。

チグリス・ユーフラテス川流域には、別の技術的問題があった。ここでは、農作物の育成期の後に洪水がやってきたので、人々は堰堤(えんてい)や洪水防護壁の建設に精通しなければならなかった。

そのほかの初期の発展

成長する銅細工産業のために、効果的な鉱石の輸送手段として2輪馬車がつくられた。これまでに発見されたもっとも古い車輪は、前3500年ごろのメソポタミアにさかのぼる。

古代インドの印章

前2300〜前1750年ごろインドでつかわれていた雄牛の印章。公式の文書に捺印するものだったが、印章を複製するため、石でできた型を用意して、粘土や溶解したろうを注入した。

犂とともにつかわれた軛(くびき)は、家畜をつかった最初の運搬具だった(→ 畜産)。しかし使用頻度からいえば、アシ舟や木のいかだなどの水上運搬具のほうが多かっただろう。これらもまた、メソポタミアやエジプトなどの河川の沿岸で開発された(→ 船舶:造船)。

陶器、金属製品、および原材料の取引がおこなわれ、個々の創作者や所有者を確認するためのマークやシールがつくられるようになった。やわらかい粘土の上に、アシでつけられた楔形(くさびがた)のマークは、商取引を記録するためにメソポタミアで考案された。これらのいわゆる楔形文字による記述は、本当の意味で、保存するために書かれた最初の文書である。→ 印刷

人間の技術は、環境にも大きな変化をあたえた。たとえば水の管理である(→ 洪水調節:灌漑)。燃料用木材の需要がふえ、森林の伐採がすすんだ。また、ヒツジや牛が過度に放牧されて薄くなった土壌では新しい木がそだたなくなった。こうして、動物の家畜化、一毛作、森林伐採および定期的にやってくる洪水は、徐々に砂漠地帯を出現させるようになった。

近代科学の成立

科学技術の歴史観としては、16世紀から17世紀を「近代科学成立の時代」としてとらえ、中世と現代の間にある近代への区切りとみることもできる。

この時代に登場した科学者たちは、対象としている現象などを考えるときに「事実の観測」を基礎とし、数学的な手法をもちいて理論をくみたてる方法をとりはじめた。具体的には、「天球の回転について」(1543)をあらわしたコペルニクスにはじまり、「自然哲学の数学的原理(プリンキピア)」(1687)のニュートンをその終結とする時代のとらえ方で、後世のイギリス人歴史学者ハーバート・バターフィールドがこの一連の動きを「科学革命」とよんだ。

コペルニクスやニュートン以外にも、イタリアの物理学・天文学者であるガリレオ・ガリレイやドイツの天文学者ヨハネス・ケプラー、フランスの数学・哲学者ルネ・デカルトらが、科学革命の担い手として登場する。彼らが基礎とした機械論的な自然観は、フランシス・ベーコンやカントら哲学者の仕事とも関係し、一大思想運動として「科学革命」は大きな影響をのこした。→ 科学哲学:科学史

現代のテクノロジー

中世の終わりまでに、都市とよばれるシステムは、西洋人の生活の中心となってきた。1600年には、ロンドンとアムステルダムは、それぞれ10万人以上の人口をもっていた。パリにはその2倍の人々がすんでいた。また、オランダ人、イギリス人、スペイン人、フランス人たちは、世界帝国の展開をしはじめた。植民地主義と貿易は、強力な商人階級をうみだしたが、かれらはワイン、コーヒー、紅茶、ココア、たばこなどの贅沢品(ぜいたくひん)に対する欲望をかきたてた。これらの商人たちは、蔵書をあつめ、高価な繊維や革でできた着物を着たが、このライフスタイルは一般の人々にうらやましがられた。18世紀の初めのころまでにイギリスでは、資金源と銀行システムがじゅうぶんに確立したので、大量生産技術に資金を投入することが可能となり、中産階級のあこがれていたものをいくらか満足させることができるようになった。

産業革命

産業革命はイギリスではじまった。これはイギリスがテクノロジーや政府の奨励、および広範囲で多様な交易網をもっていたためである。最初の工場は1740年に出現したが、おもに繊維の生産に集中した(→ 工場制度)。また、このころからイギリス人の大部分は羊毛の衣服を着ていたが、その後100年以内に、綿製品にとってかわられた。とくに、93年にアメリカ人のイーライ・ホイットニーが綿繰り機を発明したあとは、この傾向はいっそう強くなった。

綿繰り機

綿を種子から分離するための機械。1793年にアメリカのイーライ・ホイットニーが発明したもの。綿の繊維を種子から分離する原理は、現代の自動綿繰り機にもつかわれている。木綿製品の大量生産に大きな効果があった。

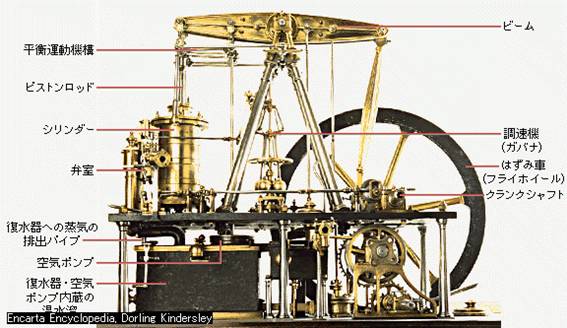

初期の蒸気機関

蒸気機関の発明は、産業革命の大きな力になった。初期の蒸気機関は、1690年に発明されたが、いくつかの重要な改良ののち、ジェームス・ワットは、1760年代に、復水器をつけた近代的な蒸気機関を発明した。蒸気機関の導入によって、炭鉱や金属鉱山の採掘量が増加した。その結果さらに高性能で大型の機械が製作できるようになり、経済の拡大が循環していく。やがて鉄道車両を蒸気機関でうごかすようになり、自動車や航空機まで蒸気機関で実現しようという試みがあらわれるが、内燃機関が完成するまで成功はしなかった。

ますます加速する革新

エッフェル塔

パリの名物エッフェル塔は、フランスの建築技師エッフェルの設計によるもので、1889年の万国博覧会のときに建造された。当時としては最先端の鋼材が約7000t以上もつかわれ、鋼構造物の可能性を明確にした。

テクノロジーの革新によって、次のような工学的成果が生まれてきた。すなわち、最初の大西洋電信ケーブルの敷設、スエズ運河とパナマ運河の建設、エッフェル塔やブルックリン橋の建設、および巨大な鋼鉄の客船、グレート・イースタン号の建造などである。電信と鉄道がほとんどの主要都市を相互に結びつけた。19世紀の終わりごろには、アメリカの発明家トマス・エジソンの電球がろうそくやランプにとってかわった。そして30年たらずの間に、すべての工業国が電灯などの需要のために、発電をするようになった(→ 電気照明)。

電話、蓄音機、ラジオ、映画、自動車、および航空機といった19〜20世紀にかけての発明は、テクノロジーを世界じゅうのあらゆる面に拡大していくのに役だった。自動車の組み立てラインによる大量生産や家庭用品の発達、ますます高層化する摩天楼の建設などにともなって、技術革新をうけいれるということは、生活そのものとなった。迅速な通信、マスメディアからの利用可能な情報の洪水などによって、社会は急速な変革をとげつつあった(→ レコーディング)。

テクノロジーの再評価

不足するゴミの埋立地

大量生産にともなって、一方では環境の悪化も深刻になってきている。消費の拡大によって生じる廃棄物の増大は、大都市をはじめとして大きな社会問題になっている。

第1次世界大戦と大恐慌によって、テクノロジーの猛烈な発展は、批判的に再評価されるようになった。潜水艦、機関銃、戦艦、および化学兵器などの発達は、テクノロジーの破壊的側面をますますはっきりとさせた。さらに1930年代に、資本主義によってもたらされた大量失業と、それによる悲惨さは、テクノロジーの進歩によってもたらされた結果を、いっそう強く意識させるきっかけとなった。

産業用ロボット

技術革新の進行は、社会にとってよい結果をもたらすと同時に悪影響があることも無視できない。写真は、自動車工場でうごく溶接ロボットだが、こうした自動機械の導入によって、労働者を単調で危険な労働から解放すると同時に、雇用問題をひきおこす可能性があることも考慮しておく必要がある。

そして、第2次世界大戦とともに、それ以来地球上の生命にとってあまねく脅威となった武器、つまり、原子爆弾の開発がなされた。各国の指導者たちは、しばしば、核エネルギーの平和的利用を口にするが、その危険性に言及せずに、原子力の有効利用を議論することはできない。もうひとつの第2次世界大戦の副産物であるコンピューターとトランジスターの開発、およびそれにともなう小型化の傾向は、同様に、社会に対して大きな影響をあたえつつある(→ マイクロプロセッサー)。それが提供する可能性ははかり知れないものがあるが、同時に、プライバシーの侵害やOA化されたシステムによる失業の増加などの可能性もある(→ オートメーション)。

1950年代に、一部の評論家たちは、多くの技術の生産物には危険な、または破壊的な側面もあると警告しはじめていた。自動車の排気ガスは大気を汚染し、DDTのような殺虫剤は食物に危険をもたらし、広範囲な産業廃棄物は地下水の大きな水源を汚染している、と彼らは指摘した。事実、物理的な環境においては、発生する廃棄物の処理場をさがすことが、現代社会の主要な課題となっている。→ 環境汚染

代替案

この現代のジレンマに対する、いくつかの代替案が示唆されてきた。アメリカで正式に制度化されている考え方は、技術アセスメントである。議会の技術アセスメント委員会が1970年代に設立され、プロジェクトおよび機器の社会、経済、環境、および健康にあたえる影響を評価する責任をもっている。しかしながら、新しいテクノロジーの2次的影響を予測することは、実際上、むずかしい。

総合的な計画や技術アセスメントをあまり信頼していない多くの人々は、産業国家のテクノロジーに関する問題の代替案として、また、先進テクノロジーを後進国に移転することによっておこる社会的問題に対する解決策として、いわゆる適切な、または中間的なテクノロジーの概念を発展させてきた。

ドイツ生まれのイギリスの経済学者エルンスト・シューマッハは、著書「スモール・イズ・ビューティフル」(1973年)の中で、人間的、審美的、道徳的、政治的観点から、「現代のテクノロジーの圧倒的性質は、人生の意義、選択の自由、正義を実現し個人の創造性を発揮する平等な機会といった、生活の質的側面に脅威をあたえるものである」という考え方をしめしている。この見方を支持する人々は、すべての人間は地球の資源には限界があり、産業の成長、都市の大きさ、エネルギーの使用などが規制されたうえに、人間生活が構築されなければならないということを認識する価値体系を提案した。天然資源の回復と再生が適切な目的となった。

もうひとつの意見である技術決定論者たちは、現代社会はもはや19世紀や20世紀初頭の産業時代にすんでいるわけではないと主張する。彼らの主張は、産業時代後の社会はすでに現実化しており、発達したエレクトロニクスによって媒介された複雑なネットワークは、国家主義的制度、資本主義的会社制度、人口過密な都市などを古いものにしてしまったというものである。

展望

20世紀のテクノロジーは、ヨーロッパとアメリカから、日本やソ連のようなほかの主要国に広がっていった。しかしながらテクノロジーが、世界の国々のすべてに浸透したとは到底いいがたい。いわゆる開発途上国とよばれる国々には、いまだに工場システムやそのほかの産業制度を経験したことがないところもいくつかある。そのような国々の指導者たちは、近代兵器や新しいテクノロジーを獲得することが、彼らに権力と威信をあたえるだろうと感じる傾向がある。

しかしながら、これらの国々に対する技術移転が、どのような宗教的、社会的、文化的結果をもたらすのか、だれにも予想することはできない。事実、最近の数十年の間に、技術移転によって急激な変革がおきた地域で、もっともきびしい社会的問題のいくつかがおきている。これまでテクノロジーは、常に新しい物理的および人間的環境をつくりだすための主要な手段であった。今日では、テクノロジーが、人間がこれまできずいてきた世界的文明を破壊するかもしれない、という疑問をもたざるをえない。