ツンドラ Tundra 針葉樹林帯以北の陸上の大半をふくむ北極の平原で、スゲ、ヒース、低木種のヤナギ、蘚類、地衣類が優占する地域。ツンドラと似た高山ツンドラは、世界の高山の森林(高木)限界線以上でみられる。南極にもわずかにツンドラがある。

ツンドラの短い夏

針葉樹林帯と永久凍土層地帯の間に広がる寒冷なツンドラでも、短い夏には蘚類や地衣類、イネ科植物、低木のヤナギ類が姿をあらわしてうつくしく色づく。写真はシベリアに広がるツンドラである。

ツンドラ気候の特徴は、冬がきびしく、年平均気温が低く、雪や雨などの降水量が少なく、夏が短いことである。とくに北極のツンドラは永久凍土層、つまりたえず凍結している表土の層の影響をうける。岩石の多い表土は夏季にだけ、さまざまな深さまでとける。ツンドラの凍結した地面と平らな地形のために、水はけがわるい。地表にとどまったり表土層に浸水した水は池や湿地を形成し、これが植物に水分を供給し、少ない降水量をおぎなう。

水はけが比較的よいところでは、土壌の周期的な凍結と溶解が地面に規則的な多角形の亀裂をつくり、構造土とよばれる地形をつくる。水はけのわるい地域には、不規則な形の小丘ができる。夏に斜面の土がとけると、土が斜面を下にむかってうごいて流土階段をつくる。ツンドラにみられるこれらの地形は、小規模ながらすべて高山ツンドラでもみられる。

高山ツンドラにふつうにみられるのは、むき出しの岩だらけの地面で、その上に地衣類が生える。これらの地形がつくりだす無数の微小生息空間は、ツンドラの景観に多様性をもたらしている。

北極地域のツンドラ

北極地域の平原および沿岸部に広がるツンドラの永久凍土は、夏季にだけとけて低木、草、コケなどに水分を供給する。写真はアラスカのデナリ国立公園のツンドラ。

ツンドラに生える植物は種の数が少なく、その背丈も低く、生物量(→ バイオマス)の大半は根に集中する。植物が成長する期間が短いので、花の受粉による有性生殖よりもむしろ、分裂や出芽による無性生殖がおこなわれる傾向がある。

ワタスゲ

カヤツリグサ科ワタスゲ属の多年草。根茎から多数の茎をだして大きな株をつくり、株があつまって群落になることが多い。果実が熟すと白い綿毛がのびて球状になり、風にゆれる光景がみられる。

典型的な北極の植生をなすのはワタスゲ、スゲ、矮性低木、そしてこれらとともにみられる蘚類と地衣類である。こうした植物群落は、ふきあれる風や、土壌が霜でもちあげられてこわされることにも適応している。これらの植物は、低温、弱い光、長い日照時間のもとで光合成をおこなう。

高山の植物群落は、北極にはまれなカーペット状をなしたり、クッションのような形の植物で構成されている。これらの植物は、突風や大雪、大きく変動する気温に適応している。そして短い日照時間中に、強い日光のもとで光合成をおこなう。

北極の野生動物は極地をとりまいて生存する。同種あるいは近縁の種が、北極のどの地方にもみられる。動物の多様性も、このきびしい環境ではかぎられている。優勢な大型草食獣はジャコウウシ、カリブー、トナカイで、イネ科の草、スゲ、地衣類、ヤナギを食べる。カンジキウサギとレミングは草やスゲを食べる。捕食動物にはオオカミ、ホッキョクギツネ、シロフクロウがふくまれる。ホッキョクグマ、ときにはヒグマもみられる。多くの鳥は夏にツンドラの低木地帯で巣をつくり、冬がやってくる前にあたたかい気候の地域にわたる。無脊椎(むせきつい)動物は少ないが、ブユやカなどの昆虫は数多くいる。

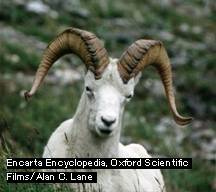

ドールシープ

アラスカやカナダ北部のツンドラ地帯や山岳地帯の切りたった断崖に生息する。オスの角は大きく立派だが、メスの角はせいぜい数cmしかない。

ツンドラの生態系はわずかな妨害にも極度に敏感で、回復力にとぼしい。地面をおおう植物がはがれてしまうと、永久凍土が深い所までとけ、それによって地面が陥没し、土壌がうしなわれる。車輪の跡は深い溝となり、何年もの間のこる。ツンドラの動物は生息場所の破壊や過剰狩猟によって打撃をうけやすい。ツンドラでは動植物がたがいに強く依存しあって共存しているので、動植物のどれがかけても野生生物の絶滅につながることになる。

ホッキョクグマ

ホッキョクグマはツンドラのきびしい環境にうまく順応している。大きな体と強力な爪(つめ)と顎(あご)をもち、陸上でもっとも大きく、もっとも危険な肉食動物とかんがえられている。成獣の体重は350〜650kgであるが、うまれたばかりの子はとても小さく、600〜700gしかない。

ツンドラ気候 ツンドラきこう Tundra Climate 寒帯気候のひとつで、最暖月の平均気温が0〜10°Cの気候。凍土気候ともいう。長い寒冷な冬と短い夏が特徴。氷雪気候よりもやや温暖で、夏には植物が生育する。

氷雪気候 ひょうせつきこう Ice-Cap Climate 寒帯気候のひとつで、両極地方でみられる地球上でもっとも寒冷な気候。永久凍結気候ともいう。最暖月の平均気温が0°C以下の地域で、一年じゅう地面が凍結し、植物がまったく生育しない。

北極地域、グリーンランド、南極大陸のほか、アルプス、ヒマラヤ山脈などの高山の山頂部に点々とみられ、氷河や万年雪におおわれている。

北極のツンドラ

北極の平原および沿岸部に広がるツンドラの永久凍土は、夏季にだけとけて低木、草、コケなどに水分を供給する。写真はアラスカのデナリ国立公園のツンドラ。

シベリア

|

プロローグ |

シベリア Siberia ロシア連邦のアジア地域、すなわちウラル山脈以東に広がる広大な地域。ロシア語ではシビーリとよばれる。西はウラル山脈、北は北極海、東は太平洋、南は中国、モンゴル、カザフスタンにかこまれる。シベリアという地名は、このような地理的範囲をしめすにとどまり、行政単位としては意味をもたない。

|

土地と気候 |

地形的には3つに区分される。ウラル山脈からエニセイ川にかけての西部3分の1は西シベリア低地とよばれる広大な低地で、大部分が湿地である。エニセイ川からレナ川にかけては、標高300〜1200mの中央シベリア高原がつづく。その東には複雑な地形をもつ山地が広がる。バイカル湖の東側では中国との国境近くから北東方向にヤブロノイ山脈、スタノボイ山脈がつらなり、オホーツク海にいたる。北東部には、活火山が多い火山性の山脈がカムチャツカ半島突端までのびる。モンゴルとの国境付近には南西方向に、より高度のあるアルタイ山脈、サヤン山脈がつづく。

シベリアには、オビ川、エニセイ川、レナ川、コリマ川などの大河とその支流が網の目のようにながれて北の北極海にそそぐ。1年のうち6〜9カ月は凍結するため、船の航行は制約をうける。東にながれる大河にアムール川があり、オホーツク海にそそいでいる。南部のバイカル湖はアジア最大の淡水湖で、世界最深の湖でもある。

気温差の大きい大陸性気候の特徴が際だち、冬は長く寒冷で、夏は短く暑い。北部のベルホヤンスクでは、夏に34.6°C、冬に-67.8°Cが記録された。降水量は、太平洋沿岸をのぞくほぼ全域で少なめである。多くの地域では積雪もあまりみられない。

|

植物と動物 |

北極海から南に約400kmまでの地帯はツンドラであり、樹木もなく、しめった平原は地中深くまで永久凍土におおわれている。夏には地表付近がとけるため、コケ類、地衣類、顕花植物、小低木など、短年生の植物がみられる。南下するにつれ、ツンドラはしだいに広大な針葉樹林帯タイガへとかわる。とくに、カラマツ、マツ、トウヒ、モミなどが多い。タイガの南側にはカバノキ、ヤナギ、ポプラなどの落葉樹林が広がる。

シベリアには多くの動物が生息し、毛皮の産地としても世界有数である。哺乳類ではキツネ、カワウソ、オオカミ、野ウサギ、ヘラジカ、トナカイ、シロクマ、ヒグマ、テン、アザラシ、セイウチなど。アムール川流域には、ヒョウ、トラ、アンテロープがみられる。

|

天然資源 |

シベリアはとくに地下資源にめぐまれ、なかでも石炭、金、鉄鉱石、天然ガス、石油が豊富である。石炭は西部のクズネツク炭田が膨大な埋蔵量をほこるほか、チェレンホーボ、ミヌシンスクにも大量に埋蔵されている。かつてロシアで採掘される金の大半をシベリア産が占め、同国が世界最大級の産出量を記録していた時期もある。1960年代以降、北西部やヤクーツク近辺で天然ガス、石油が大量にみつかっている。イルクーツクにある精製所からヨーロッパ・ロシア地域までパイプラインがのびている。ウラン、ニッケル、銅、マンガン、ダイヤモンド、スズ、コバルトも相当な量が発見されている。イルクーツク、ブラーツク、クラスノヤルスク付近には大規模な水力発電施設がある。

|

住民 |

全域にわたり人口は少なく、その大部分は南西部に集中している。大都市はほとんどが南部のシベリア鉄道沿いにあり、西から順にチェリャビンスク、オムスク、ノボシビルスク、ノボクズネツク、クラスノヤルスク、イルクーツク、ハバロフスク、ウラジオストクなどがある。北部ではレナ川沿いのヤクーツクなど、大河川にそって都市がつくられている。住民の大部分を占めるロシア人のほか、先住のブリヤート、ヤクート、ツングース、チュクチ、コリヤーク、カザフなどが居住する。

|

経済 |

工業産品としては、金属、金属製品、繊維、車両、農業機械、建設資材などがあり、20世紀初頭に完成した、太平洋岸とヨーロッパ・ロシアをむすぶシベリア鉄道沿いに工業地帯が発達している。シベリア鉄道は1989年に営業運転を開始したバイカル・アムール鉄道(バム鉄道)などの新路線とともに、シベリアの主要幹線として大きな役割をはたしている。永久凍土に鉄道や道路を建設するのが困難であるため、近年、交通輸送における航空機の重要性が増大してきた。

気候は寒冷で土壌もやせているため、農業は限定的に営まれているにすぎない。しかし、ウラル山脈からバイカル湖にかけての西部と南西部には肥沃(ひよく)な土壌がみられ、小麦、オート麦、ライ麦、大麦の栽培、牧畜、酪農品の生産などがおこなわれている。東部ではジャガイモ、穀物、テンサイ、亜麻などが栽培されている。旧ソ連時代には、とくに北部方面にむけて農地の拡大がすすんだ。林業や水産業も盛んである。

|

歴史 |

ロシア人に征服される以前には一部で農業もおこなわれていたが、大部分の先住民は移動をくりかえしながら、牧畜、狩猟、罠猟、漁業、採集などで生計をたてていた。彼らは通常大きな国家組織をつくらず、部族単位で自治をおこなっていた。しかしシベリア南部では、北部の凍土地帯にすむ民族より文化的政治的優位にあった騎馬民族による強力な国家が、短期間勃興(ぼっこう)することはあった。13世紀にはモンゴル人の軍隊が南部を広範囲にわたって征服し、やがてロシアをも支配下におさめた。その後2世紀の間、モンゴルがロシアおよびシベリア南部と西部を統治した。やがて、モンゴル帝国は衰退し、小国に分裂した。そのうちの一国、シビルを首都とするシビル・ハーン国が、シベリアの名の由来である。

|

ロシアによる征服 |

ノブゴロドにあったロシア人の都市国家の探検家が、はやくも12世紀にはウラル山脈をこえてシベリア北西部にはいり、先住民から貢ぎ物を徴集した。だが、ロシア人の本格的な侵入がはじまるのは、モンゴル帝国が崩壊し、帝政ロシアの中央集権が確立したあとのことである。

まず1580年代初頭、ロシアの冒険家エルマークがコサックの一隊をひきいてシビル・ハーン国を制圧した。この成功に意を強くしたロシアは、ただちに勢力拡充にうごき、1639年には太平洋岸に到達、各所に要塞(ようさい)を建設し、ウラルから太平洋にいたる広大な地域の支配権を確立した。シベリア南東端のアムール川流域の探索の際には、中国と衝突している。ロシアは、ネルチンスク条約(1689)で同地域の領有権主張をとりさげたが、1858年アムール川左岸を領土にしている。

|

ロシア人の流入 |

17〜18世紀、ロシア人はおもに毛皮産地としてのシベリアと、そこからえられる利益に関心をいだいていた。シベリアからは大量の毛皮がまずヨーロッパ、次に中国へと輸出された。しかし、ふじゅうぶんな通信手段、きびしい気象条件、ヨーロッパ・ロシアからの移民制限などのため、シベリアのロシア人人口は増加しなかった。大規模な移民は19世紀半ばにはじまり、帝政ロシア末期の数十年間に激増した。その要因としては、ヨーロッパ・ロシアの一部地域における人口過剰、1861年の農奴制廃止、1891〜1900年にシベリア鉄道が敷設されて交通輸送や通信がはるかに容易になったこと、などがあげられる。

|

ソ連時代 |

1917年のロシア革命にともない、ボリシェビキ政権と、コルチャーク提督ひきいる白衛軍とが、シベリアの支配をめぐってあらそった。コルチャーク軍は最終的に敗北し、シベリアはソビエト国家の領土となった。以後開発がすすめられたが、同時に流刑地としても利用されるようになった。スターリンの時代(1928〜53)には、強制収容所に多数の人間がおくりこまれ、大規模な強制労働に従事させられた。多数の死者をだしたそのきびしい環境については、ソルジェニーツィンをはじめ、実際に体験した人たちによる記述がのこされている。

1928年にはじまった第1次五カ年計画以来、ソ連は経済計画を通じて、シベリアの地下資源の開発と工業の発展に力をそそいだ。第2次世界大戦では、ドイツ軍の攻撃をさけるため多くの生産施設がうつされ、シベリアの工業化がすすんだ。

ヨーロッパ・ロシアから遠くはなれ、地理的・気候的条件もきびしいため資源の開発が困難であるが、ダイヤモンドや金をはじめとする各種の鉱物資源、石油、天然ガス、石炭などのエネルギー資源の採掘が、日本をふくむ外国企業もくわわって近年活発化しつつある。