「遊動」する人びと

約三万五千年前から約一万三千年前まで続き、確かな化石人骨は発見されていないものの、想定される年代と文化内容から見て、「新人」段階の人びとが残した文化であることは疑いない。

後期旧石器時代の人びとは、縄文時代以降の定住生活とは全く異なる遊動生活を基本とした。 食料とする動物を確保するための落とし穴群を構築する技術を持ち、生活区域内に多数の礫を持ち込んで石蒸し料理をするなどしたが、定住するほどの居住痕跡は残さず、墓地も形成していない。

約二万円前には、現在より7度程も低温の寒冷で乾燥した気温がピークを迎える。針葉樹の疎林と草原からなる自然環境のもと、後半期には大型動物が次々と絶滅したが、基本は群れをなして移動する大型獣に食料の多くを依存した。落とし穴はそうした生活の知恵であろう。

頻繁に誘導する生活は、それに適した軽装備と生活様式も発達させた。道具としては、生産性の高い石刃石核と、その石核から効率よく多量生産された石刃を素材とした「ナイフ形石器」などを完成させた。

特に前半期の遺物としては、列島固有の石斧・台形様石器が目立ち、時に小集団が集合して生活した場と考えられる「環状ブロック」と呼ぶ生活跡を残している。

「環状ブロック」とは、石器が集中して出土した直径数mの範囲(ブロックとか、石器集中地点などと呼ぶ)が、直径数十mの環状に数ヶ所から数十ヶ所分布する状況のことである。

例えば、長野県の野尻湖西岸を中心とした地域では、環状ブロックが密集して発見されている。局部磨製石斧などを持つこの辺りの遺跡には、小集団が繰り返し集合した。野尻湖に、水を求めて季節ごとにやってくる動物の群れを捕獲するのが目的と思われる。

この地域では、大中小の三種類からなる石斧(捕獲・解体・加工に使い分けていたのか)が数多く発見され、石斧を研磨するための砥石を含め、周期的に訪れるときのために石器類をストックしていた状況も認められた。

後半になると遊動的な生活は一層進み、小規模単位の生活跡(遺跡)を多数残しているが、東日本などからは石刃技法と呼ばれる方法によって作られた石器と石刃素材のナイフ形石器・彫刻刀形石器・エンドスクレイパーが、瀬戸内海・近畿地方を中心とする地域からは、瀬戸内技法による石器と国府型ナイフが多く見つかっている。

頻繁な移動生活と石器

二万四千年ほど前、鹿児島県を噴火口(姶良カルデラ あいらカルデラ 鹿児島湾の桜島より北の部分にあたる東西23km、南北17kmの広がりをもつカルデラ。カルデラの大部分が海の中にしずんで鹿児島湾の一部になっている。約2万2000〜2万5000年前、現在の桜島火山の位置で大噴火がおこり、多量の軽石や火山灰を火砕流として噴出した。火山灰ははるか青森県にまでふった。その後、火口とその周囲が陥没してカルデラになった。約1万3000年前、このカルデラの縁でふたたび噴火がはじまり、桜島火山が誕生した。)として、火砕流や火山灰が大規模に噴火した。そのときの火山灰は、偏西風に乗って北海道まで飛び、日本列島の大部分が、火山灰に覆われた。

後期旧石器時代後半になると、寒冷化が一層進み、人々は遊動性を強めたが、移動生活により相応しいように道具を軽装備に改良した。

東日本や九州地方では、黒曜石や硬質頁岩(東北地方の日本海側から北海道南部で採れる、細粒の泥土・粘土の堆積岩)など、良質の石材を使って規格的な縦長の剥片を連続して作る「石刃技法」と、石刃を用いて作った石刃石器群が全盛となった。

中国・四国近畿地方ではサヌカイトなどを用いて、「瀬戸内技法」と呼ばれる横に長く規格化された剥片(鳥が翼を広げたような形をしているところから、翼状剥片と呼ばれる)を連続して剥ぎ取る、特殊な石器製作システィムが生み出された。

サヌカイト マグネシウムの対鉄比率が異常に高い黒色の輝石安山岩で、ガラス質で緻密、かたい特性をもつ。打製石器(→ 石器)の主原材のひとつ。讃岐石(さぬきいし)、讃岐岩、カンカン石などともいう。

1916年(大正5)地質学者の小藤文次郎が瀬戸内海周辺の玄武岩、安山岩をサヌキトイドとよんだが、日本ではサヌキトイドをふくめたサヌカイトは、黒曜石、頁岩、珪岩(けいがん)などとともに石器時代の石材としてしばしばもちいられている。

原石産地は西日本が中心で、奈良県と大阪府境の二上山(にじょうさん)、岐阜県下呂、香川県金山(かなやま)や五色台付近などが知られる。大正期に、浜田耕作が大阪府国府遺跡(こういせき)の調査で出土した石核を二上山産と指摘した例もあった。

旧石器時代の瀬戸内海地方で独自にみられる横剥ぎ技法(よこはぎぎほう:瀬戸内技法)は、サヌカイトの剥離(はくり)しやすい特徴と強くかかわっている。また、長崎県の福井洞窟出土の古い段階の石器もすべてこの石材をもちいていた。弥生時代になってからも、石槍や石剣の石材としてつかわれた。

ナイフ形石器 ナイフがたせっき 日本の後期旧石器時代を代表する石器。原石を打ち欠いて、はぎとった細長い剥片(はくへん)のするどい縁辺を刃とし、残りの縁部に刃つぶしをおこなう。槍(やり)のように柄をつけて刺し突きしたり、切りさく道具としてもちいられた。

本州、四国、九州を中心に分布する。ナイフ形石器を主体に、彫刻刀形石器ともいわれる彫器や、皮なめしなどにつかわれた掻器(そうき)、石斧などの石器が使用された時期の文化をナイフ形石器文化とよび、ほぼ3万5000年前から1万4000年前までつづいた。

2万5000〜2万2000年前ごろ、鹿児島湾を噴源とする姶良カルデラの大噴火がおこり、その火山灰はほぼ日本全域に降灰した。そのため、姶良丹沢火山灰層はナイフ形石器の変遷を知るうえで重要な手がかりとなっている。

東北・北信越地方では、珪質頁岩を石材とし、柳葉形の均整のとれた石刃(せきじん)の基部や先端をわずかに加工した東山型ナイフ形石器や杉久保型ナイフ形石器が、一方、関東・中部地方では黒曜石を石材とし、石刃の一側縁辺全体と刃部の下部に刃つぶしをする茂呂型(もろがた)ナイフ形石器が分布する。これら東日本一帯にみられるナイフ形石器は、縦長の剥片を素材として使用するのに対し、西日本一帯では横長の剥片を製作する瀬戸内技法が出現、サヌカイトを石材とする国府型(こうがた)とよばれるナイフ形石器が分布する。九州では独自の九州型が分布し、これに朝鮮半島や沿海州に系譜をもつ剥片尖頭器(せんとうき)、台形石器が発達する。

北海道でもナイフ形石器が発見されているが発達せず、かわりに細石器文化が日本列島ではほかにさきがけて出現する。

協業を契機とした定住のさきがけ

ナイフ形石器が主な道具であった時期の末期、約一万五千年前には、中部・関東地方から東北地方の日本海側の一部を中心に、石槍が目立つ石器文化が発達した。

石槍は、狩猟の効率を高め、また河川を遡上してくるサケの群れを捕獲する目的でも作られるようになったらしい。

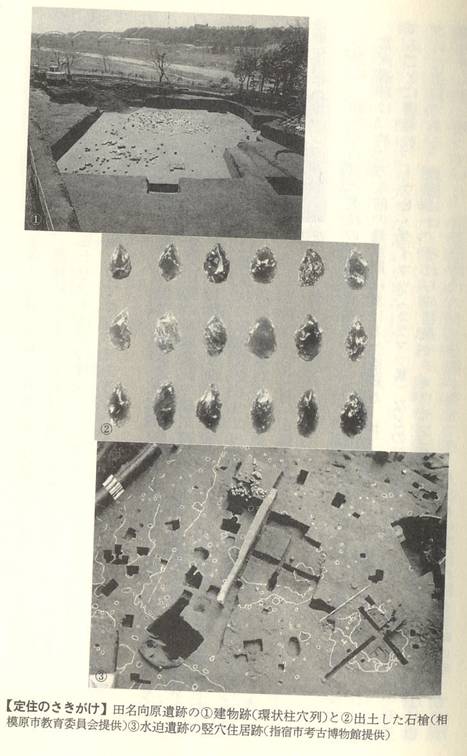

神奈川県の相模川岸に残された田名向原遺跡では、信州産の黒曜石とそれで作った多量の槍を携えた集団が、建物を建て、やや長く逗留していたことが分かっている。直径約10mのその建物の外側には、百数十個の川原石や大型の石器などが置かれ、内側には十二本の柱穴が見つかった。ほぼ中央部からは、焚き火跡と考えられる焼け土の跡も二ヶ所確認された。サケ漁のために集合し、捕獲したサケを解体したり、保存加工するための場所だったのだろうか。

田名向原遺跡

流動生活中のキャンプ跡・富沢遺跡 (富沢遺跡)

富沢遺跡は、約二万年前の最寒気における生活跡が、地下5mの深さを流れる地下水によって見事に護られ、トウヒ、グイマツ(カラマツ属)などの針葉樹の根株や幹が、倒れた状態で発見された遺跡である。周囲には、それらの毬果やチョウセンゴヨウの実、甲虫の羽根、シカの糞なども腐りきらずに残っていた。

旧石器時代の自然景観が復元でき、人びとの生活の跡が同時に残っていた、世界でも稀な例である。

その地底の林を生活跡と共に人口樹脂で保存処理し、博物館の地階に保存展示している点でも、世界唯一の例である。

当時の生活環境は、現在より気温が7,8度低く乾燥していて、植生にも大きな違いが見られた。

この遺跡には完成したナイフ形石器2点と石器製作の際に飛び散った剥片、壊れた石のハンマー(敲き石)などが、焚き火の周り直径2mほどの範囲に残っていた。 極めて短期のキャンプ跡と思われる。

当時の人びとは、山麓や河川・湖岸沿いの10キロから20キロの範囲を通常の生活領域として遊動生活を送っていたのである。

瀬戸内技法による石器が近畿・瀬戸内地方から遠く離れた新潟県や山形県で発見されたり、産地が特定される黒曜石製の石器が産地から約2、300キロ以上も離れた遺跡から発見されることは、彼らが遠距離を移動することもしばしばあったことを示している。

(日本の歴史「縄文の生活誌」岡村 道雄著抜粋)