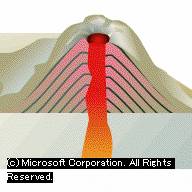

火山 かざん Volcano マグマの活動によってできた地形。地球内部は高温のために部分的にとけることがあり、溶融物質ができる。これをマグマとよぶ。マグマが地殻の割れ目をとおって地表にふきだすと噴火がおこり、噴火による火山噴出物が地表につもってできた地形を火山(または火山体)という。火山の多くは円錐形(えんすいけい)をしており、頂部には椀(わん)状のくぼみ(噴火口)がある。火山の下には一般にマグマが1カ所にあつまった場所、マグマだまりがある。火山や火山現象を研究する学問は火山学とよばれる。

火山は通常、溶岩や岩片(火山砕屑物:さいせつぶつ)など、いろいろな種類の火山噴出物により構成されている。富士山やイタリアのエトナ山、ベズビオ山はその代表である。噴火がおこると噴出物が火口の周りにふりつもり、火口や山腹の割れ目から溶岩が流出する。噴出物や溶岩が層をなしてつみあがると、火口を中心にした高まりができる。

火山地形の種類 火山活動により生じた地形のことを火山地形、または火山体という。噴火により火口周辺に噴出物を堆積して高まりを形づくることが多いが、なかには爆発や爆発後の地表の陥没によりくぼ地ができることもある。

キラウエア山 アメリカ、ハワイ州のハワイ島南東部にある活火山。山頂にカルデラがあり、その南西部にハレマウマウとよばれる活火口がある。

火山の頂部にはカルデラとよばれる巨大なくぼみができることがあり、そこに水がたまると、アメリカ・オレゴン州のクレーターレーク国立公園や十和田湖のようなカルデラ湖ができる。カルデラの中には、1回の噴火で山頂部が破壊されてできたものと、たび重なる噴火のために地下のマグマだまりが空洞化して、その上の火山が自分の重みで陥没してできたものとがある。アメリカ・ワシントン州のセントヘレンズ山は前者の例であり、後者の例としては阿蘇山がある。

火山は海底にもできる。ハワイ諸島や伊豆諸島などは、はじめは海底火山として生まれたもので、エトナ山やベズビオ山も同じである。1963年にはアイスランドの南側の海中で噴火がはじまり、爆発的噴火や溶岩の流出を重ねてついに火山島が生まれ、スルセイ島と名づけられた。73年(昭和48)には海底噴火の結果、西之島新島が誕生した。

活火山の定義と活動

山には頻繁に噴火をくりかえす活動性の高いものもあれば、すでに活動を停止してしまったものもある。かつては、盛んに噴火活動をしている火山を活火山、噴火の記録はあるが現在は活動していないものを休火山、噴火の記録もなく現在も活動していないものを死火山と分類していたこともあった。しかし、文書で噴火の記録が知られていなくても新たに噴火をはじめる火山もあり、地域によっては最近の100年間ほどしか記録がのこっていない所もある。そのため、噴火記録だけで休火山と死火山をわけることはむずかしい。それまでは死火山とされていた御嶽山が1979年に噴火したこともあって分類の見直しがおこなわれ、現在では活火山とそうではない火山との2種類にわけられている。

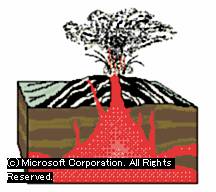

火山活動 火山の噴火にはさまざまな形式がある。粘りの強い流紋岩質の溶岩を噴出する火山は、はげしく火山岩や軽石、火山灰をふきあげるが、玄武岩質の溶岩を噴出する火山は、静かに溶岩がながれる。火山は、プレートの境界に多く分布する。

1991年(平成3)に火山噴火予知連絡会(→ 噴火予知)では、活火山の定義を「過去およそ2000年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動のある火山」とした。さらに2003年には2000年以内という期間を1万年以内にまで拡大し、日本における活火山の数も108とした。また、噴火の危険度に応じて活火山をA、B、Cの3段階に分類している。もっとも危険なAランクには、浅間山や桜島など気象庁が常時観測態勢にある山々が分類され、富士山のように100年間で1度程度の噴火をする活火山はBランクに分類された。

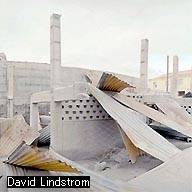

ラバウルの火山噴火による被害

パプアニューギニアのニューブリテン島にある港湾都市ラバウルは、今も盛んに活動をつづけるカルデラの中にある。このため、過去の噴火の際にも多くの犠牲を出している。写真は1994年9月の噴火による被害のようす。このときの噴火では、タブルブル火山とブルカン火砕丘でほぼ同時に噴火がおこり、車も住宅も火山灰にうもれた。過去の噴火の教訓から、ラバウルの行政当局では噴火情報の公開や避難勧告の発令などのシステムが整備されている。この噴火でも、当局の的確な避難勧告のおかげで、噴火前にはほとんどの市民が安全な場所へ避難をおえていた。

イタリア南方のストロンボリ島はもっとも活動的な火山のひとつであり、過去約2400年にわたって活動をつづけている。中央アメリカのエルサルバドルにあるイサルコ山は1770年以来活動がつづいている。ベズビオ山は活火山のひとつであるが、中規模の噴火と数カ月ないし数年の休止期間をくりかえす。グアテマラのアティトラン山はかつて300年間ほど活動していたが、1843年以来噴火していない。富士山も1707年(宝永4)の宝永噴火のあとは比較的しずかな状態がつづいている。こういった火山でも、将来噴火活動を再開する可能性はある。たとえば、アメリカのセントヘレンズ山は123年間の休止期間をへて1980年に爆発的な噴火をおこした。91年のフィリピンのピナトゥボ山の噴火は、およそ600年間もの休止のあとに発生したものであった。

セントヘレンズ山の噴火 アメリカ、ワシントン州のセントヘレンズ山は、長い休止状態の後、1980年5月18日に大噴火した。このときは、大量の火山灰と火山岩をふきあげ、57人の死者を出した。山は、2950mから2550mまで低くなった。

噴火

マグマの中には、もともと水蒸気や二酸化炭素、一酸化炭素、二酸化硫黄など多量のガス成分(→ 火山ガス)がふくまれている。この火山ガスは、高圧力がくわわる地下の深い場所にあるときには、岩石がとけてできた溶融ケイ酸塩(→ ケイ酸塩鉱物)とまじりあった状態となっているが、やがて浮力により上昇をはじめる。そして、マグマだまりを形成するあたりまでくると、マグマからガス成分が遊離するようになる。この火山ガスによる圧力の高まりが原動力となって、地表付近の岩石がうちくだかれると噴火がおこる。

スフリエールヒルズ火山噴火にともなう火砕流で破壊されたプリマスの市街地 1997年、小アンティル諸島のイギリス保護領、モンセラット島のスフリエールヒルズ火山は95年11月から98年3月まで、2年4カ月にわたって溶岩を流出した。97年には山頂で成長した溶岩ドームの崩落によって火砕流が発生、主都プリマスにまで到達した。その後も頻発した火砕流により、写真のようにプリマスは廃墟と化してしまった。溶岩の供給が停止されてからも溶岩崩落はしばしばあり、それにともなう火砕流もたびたび発生している。

火山ガスの急激な放出は、たとえていえば炭酸飲料の瓶をふったときに泡が噴水のようにふきだすようなものだと理解されている。火山ガスが爆発的に放出されると、噴煙となってしばしば稲妻をはしらせたり雨をふらせたりする。溶岩が高くふきあがって、その飛沫(しぶき)が空中でかたまると、火山弾や火山灰となって山腹などに落下してくる。

噴石丘

主としてスコリア質の火山礫(かざんれき)でできた火山性の砕屑丘(さいせつきゅう)。噴石丘はそれほど高くはならず、数百メートル程度にしかならない。もろい石が斜面をすべりおちて、くずれてしまうからである。噴石丘は幼年期地形に多くみられる。スコリア丘ともよばれるが、おもにハワイの火山に特徴的なスコリア丘を噴石丘とよんでいる。

マグマが地下の通路(火道)を上昇してくると、ついには溶岩流となって火口からあふれだしたり、山腹の割れ目から流出したりする。また、高温の火山ガス、火山灰、軽石などのまじりあった状態で流下する火砕流が発生することもある。最後には火山岩塊や火山礫(れき)などの固形物を噴出し、マグマだまりの圧力がさがると、火山は休止状態にもどる。

火砕流

火砕流は、火山の爆発で噴出した水蒸気や火山ガスとともに、火山灰や軽石などの火山砕屑(さいせつ)物が、低い所にむかって高速でくだる現象をいう。火山砕屑物が、爆風とともに、ほぼ水平にとぶのをベースサージという。火砕流は、火山の斜面をながれおちるが、その速度は時速100kmをこえ、到達する距離が数十キロメートルにもなる例もあり、高温でふれるものすべてを焼きつくす。1991年6月には、日本の雲仙普賢岳の火砕流で、40人の死者と3人の行方不明者を出した。写真は、アイスランド南岸沖の火山島サートセイが爆発した時にながれた火砕流。

噴火による影響

爆発的な噴火は、巨大なエネルギーによって岩片や火山灰を空高くまいあげる。1883年におきたインドネシアのクラカタウ島の大噴火では、火山灰が噴煙にのって3万mの高さまではこばれたといわれている。このようにしてまきあげられた火山ガスや火山灰は、長時間にわたって大気中に浮遊しつづけるため、気候に影響をあたえるといわれている。1982年にメキシコでおきたエルチチョン山の噴火によって放出された灰は、雲のように地球をおおい、これがその年と翌年のエルニーニョ現象の原因になったと考える研究者もいる。1783年(天明3)には浅間山の大噴火とアイスランドのラキ山の噴火(ラカギカル噴火)が、ほぼ同時期におきている。その年と翌年は天明の飢饉の年としても知られているが、それは大気中に残存した火山ガスや火山灰による日照の減少の影響があったともいわれている。

大噴火はときに火山自身の形を大きくかえてしまうことがある。ジャワ島のパパンダヤン山の山頂部は、1772年の大爆発により完全にふきとんでしまった。1980年のセントヘレンズ山の噴火でも同様のことがおきた。1888年(明治21)の磐梯山の噴火では山体が破壊されて岩泥流が発生し、山麓(さんろく)に檜原湖や秋元湖、小野川湖など多数の堰止湖(せきとめこ)が出現した。

火砕流が到達したプリマスの惨状 小アンティル諸島のイギリス保護領、モンセラット島のスフリエールヒルズ火山では、1995年11月以来溶岩ドームが成長をつづけた。97年には、日本の雲仙岳と同じような溶岩ドーム崩落にともなう火砕流が頻発、犠牲者も出た。火砕流は8月には火口東の首都プリマスの中心地にも達した。

噴火の静穏期

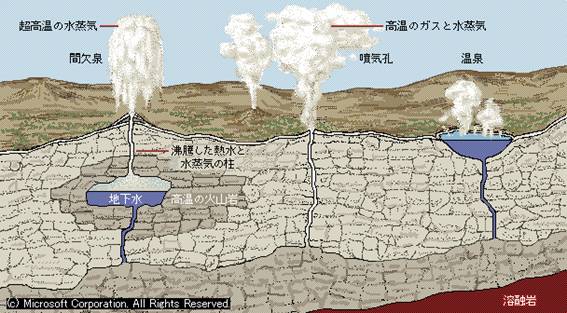

溶岩や火山噴出物の放出がやむと、火山は火山ガスや水蒸気を噴出するだけの静穏期に入り、そのあとには温泉がわきでるようになる。アメリカ、ワイオミング州のイエローストーン国立公園やニュージーランド北島のロトルアの間欠泉はそのような例である。最後には火山の熱も冷えて、温泉水も冷たくなる。火山はこのようにして活動を停止する。アメリカのクレーターレークやシャスタ山は、有史時代以前に活動をやめてしまった火山である。活動をおえた火山は、風化や浸食によりけずられて小さくなっていく。最後には山体がすべて消失して、火道(地殻内部から火口までの通路)の中をうめていた溶岩や火成岩だけがのこされる。火道はマグマだまりへつづいていたため、その中の物質は地下深部にあった鉱物や深成岩をふくんでいることがある。

間欠泉と温泉 間欠泉は、一定の時間をおいて大きな音をたて、空にむかって蒸気と熱湯を高くふきあげ、温泉は、常時一定量の温水を地上にふきだす。間欠泉の仕組みは、地下水が地熱の高い地下にたまり、温度が上昇して沸点に達したところで、急激に圧力があがって湯の柱を勢いよくふきあげる。湯をふきあげると、たまった地下水が減少し、圧力も低下するので湯の吹き上げがとまる。これに対して温泉は、温度の高い地下を通過してきた水が湯となって地表にふきだしている。

以前には、地表水が高温の地球深部にしみこむことが火山活動の原因であると考えられたことがあった。しかし近年では、火山活動もプレートテクトニクス理論にくみいれて理解されるようになった。火山活動のエネルギーはプレート相互の運動が原因となっているため、活火山の分布はプレートの境界部に集中している。

昭和新山 1943〜45年(昭和20)、有珠山(うすざん)の火山活動によって突然出現した火山岩尖(かざんがんせん:ベロニーテ)。現在も溶岩塔の間から噴気ガスがたちのぼる。手前には昭和新山の観察と調査に半生をささげた三松正夫(みまつまさお)の銅像がたっている。

火山ができるプレート境界には2種類があり、その1つはプレートの収斂(しゅうれん)がおこる沈み込み帯で、もう1つは拡大がおこる中央海嶺である。沈み込み帯では、片方のプレートがもう片方のプレートの下へと斜めにもぐりこんでいるため、プレートの表面にある物質もいっしょにひきずりこまれ、ある深さに達するととけだす。とけた物質はマグマとなって垂直な割れ目にそって上昇し、地表に達すると噴出される。日本列島や中南米、ニュージーランドなどをふくむ太平洋の周辺部には活動的な火山が多くあるが、これらはプレートの沈み込み帯にともなってできたものである。その分布は太平洋をぐるりととりまいていることから、環太平洋火山帯(→ 環太平洋造山帯)とよばれている。また、日本の火山は、日本海溝などの海溝と平行にはしる火山前線(火山フロントとも)とよばれる境界線にそって分布している。

1943年には、火山の誕生と成長を観察できるチャンスがあった。メキシコのパリクティン山の噴火である。予兆として2週間ほど前から地震がつづき、2月20日になって火口が開くのがみとめられた。火口からはまず蒸気と煙がたちのぼり、つづいて熱い溶岩の破片が噴出し、さらに溶岩が流出した。8カ月間つづいた噴火の結果、約450mの高さの小山ができた。パリクティン村や周辺の人家は、流出した溶岩にうまってしまった。また、43年(昭和18)には北海道の有珠山でも噴火がおきた。その活動は45年までつづき、もともと山麓の畑地だったところに熱い溶岩の塊が隆起してきて、昭和新山が誕生した。昭和新山の成長は地元の郵便局長だった三松正夫(みまつまさお)によってくわしくスケッチされ、貴重な記録としてのこされている。

![]()